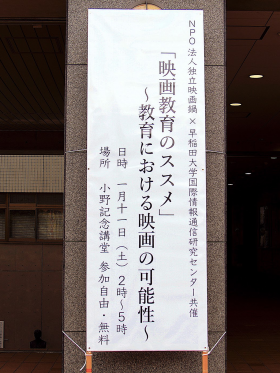

【レポート・鍋講座vol.43】「映画教育のススメ〜教育における映画の可能性〜」

【開催】2020年1月11日(土)14:00-17:30【場所】早稲田大学 小野記念講堂

欧米を中心に映画教育への関心が世界的に高まっています。日本においてもワークショップや学校での取り組みの事例も増えてきました。子どもが映画づくりを体験するとどんな効果があるのでしょう? 創造性を高め、自分を知る。他人の意見を尊重し、様々な価値観を共有できるようになる。制作を通してチームプレイを学び、コミュニケーションスキルが身につく。自分や他人の作品をたくさん観ることで、鑑賞力が磨かれる。自分たちが作った映画を発表し多くの人に楽しんでもらう経験は達成感に繋がり、自己肯定感と自信が育まれる――、教育現場へ映画づくりがもたらす豊かな可能性について、諏訪敦彦監督、安藤紘平教授をお招きし、映画教育を体験した子どもたちを交えて、シンポジウムを開きました。

【ゲスト】

諏訪敦彦(映画監督/東京藝術大学大学院映像研究科教授)

安藤紘平(映画作家/早稲田大学名誉教授)

坂井滋和(早稲田大学国際情報通信研究センター長/基幹理工学部教授)

小田浩之(ぐんま国際アカデミー教諭/独立映画鍋会員)

こども映画教室からCCAJに参加した中学生たち(7名)

ぐんま国際アカデミーで教育カリキュラムを受けた中高生たち(8名)

【総合司会】

祝大輔(映画監督/独立映画鍋会員)

安藤名誉教授、坂井教授のご協力により早稲田大学で開催。映画関係者、教育関係者などと141名の来場者が集まりました。

【プログラム】

第一部 諏訪監督によるCCAJとこども映画教室での生徒(現高校生、当時中学生)への映画教育の実践報告

第二部 諏訪監督と小田教諭によるぐんま国際アカデミーでの中高生への映画教育の実践報告

第三部 諏訪監督、安藤名誉教授、中高生によるパネル・ディスカッション

以下、第一部から第三部のシンポジウムの内容を抜粋・要約の形でご紹介します

詳細や中高生の映像作品は、レポートの最後に貼ってあるリンクから動画でご覧ください

第一部

第一部の構成は、第一に、諏訪敦彦監督による、フランスの映画教育プログラムCCAJ参加の報告です。第二にCCAJに参加した子ども映画教室の生徒の映画作品を鑑賞し、生徒と諏訪監督によるパネルディスカッションです。以下、会場での講演内容を発言記述の形式で記します。

[諏訪監督登壇]

諏訪監督: 今日はですね、『映画教育のススメ』ということで、教育における映画の可能性という題が付いています。映画教育全体の話は最後に安藤先生を交えてお話をしたいと、そしてみんなと一緒にお話をできればと思っています。取り敢えず今日は2つのケーススタディーということで、僕が経験した映画教育実践の具体的な例についてお話ししたいと思っています。 これからお話するのは、フランスにおいて始まった映画教育プログラムです。2年前にフランスの映画教育プログラム「映画百歳の青春」、あるいは「百年の青春」と言ったりしますけれども、"Le Cinéma, cent ans de jeunesse"(シネマサンタンジュネス)、その頭文字を取って、CCAJと呼んでいます。

CCAJはシネマテークフランセーズが主催して行っている教育プログラムです。リュミエールの1895年から100年の、映画生誕100周年の時にシネマテークフランセーズによってスタートしたということで、去年がちょうど25周年、(今年で)26年目に入りました。最初の年はリュミエールの映画を子どもたちがみんなで、多分1分間ワンショットで撮っただろうと思います。それがスタートになっているわけですね。現在は国際的なプログラムになっていますけど、スタートはフランス本国のパリで始まって、それからは海外にあるフランス領と言いますか、コルシカ島とか、マルチニックとか、そういうところが参加し、その後、ヨーロッパ全域っていう形で広がり、現在は南米とか、かなり広範囲に広がったって言います。東アジアからの参加っていうのは少なかったですけども、2年前、初めて私たち、子ども映画教室が日本から参加して、今ちょうど3年目のシーズンをやっている最中です。

シネマテークフランセーズが中心になってCCAJが組織されているんですけど、色々な国のパートナーがいて、そこが中心になって、その国内の学校とかが参加していると。今現在、おおよそ40を超えるアトリエが参加しています。一番多いのはフランスです。南米っていうのが結構、映画教育が盛んなんですよね。ブラジルも教科の中にかなり映画を取り入れていると思います。社会的な問題が色々ある地域でもあるので、映画教育を学校教育の中でなんとか利用して行こうということが、わりと国を挙げて行われているっていう状況があるらしいです。特徴としては、映画を見るということと、これから映画を制作する、作るっていうことをシームレスに繋げていくって言うか、鑑賞教育と表現の教育っていうのを分けないで一緒にやっていく、実践することを目的として掲げています。

唯一無二の体験って言ってますけど、概要で言うと、だいたい6歳から18歳ぐらいまでのリセ、高校くらいまでを対象にしてたんですけども、現実的には二十歳ぐらいまで参加者がいるようです。6歳から20歳までを対象にしてですね、特定の年齢層だけを対象にしていないっていうのはひとつの特徴でもあります。このプログラムに関して、かなり低学年の頃から高校生上級生の子たちが同じプログラムでやっているんです。全体的に言うとですね、学校単位で参加してるところが多いですね。学校の授業の中に位置づけて、学期を通してやっているところが多いです。日本からの私たち子ども映画教室は、参加したい人を全国から募って、集まったメンバーでやっていますので、色んな地域から来ている方と一緒にやっています。ここでは必ず専門家が外部から入らなければいけないってことがひとつのルールとしてあって、その専門家が映画の専門家、監督であったり、カメラマンであったりと、学校の先生ではない人が必ず一人付きなさいということがひとつのルールになってます。

毎年共通のテーマがひとつ設定されます。これまで25年、どういうテーマがあったかとっていうと、初年度は「リュミエール的、メリエス的」っていうところで始まっています。次が「アザネス・イン・シネマ(映画における他者性)」、次そしていきなり、「オフスクリーンサウンド」とかですね。このテーマ、これは本当に6歳がやるだろうかっていう並びですよね。映画における「現実の空間と映画の空間」の違いとか、「現実の時間と映画の時間」が違うよとかですね。「演出における俳優の位置」、ミザンセーヌ(mise-en-scene)っていう、この辺、日本の映画監督でもこういうふうに解ったりしているのかなっていうか、よく分からないでやってるっていう。自分もそうですけど、演出って言われるとどきっとします。それから最近では、「色」とか、ここでも「ミザンセーヌ」演出っていうのがありますね。「ワンシーン・ワンショット」とか「インターバル」間隔、「気象」っていうのがありますね。「遊び・演技」。遊びってJouer、フランス語では遊びと演技って同じ言葉になるので。その下から2番目の「場所と物語」っていうところから僕たちは参加しました。

9月のスタート前にですね、指導者というか、その学校の先生なり、外部から参加する講師、まあ僕のような立場の人間もみんなパリのシネマテークに呼ばれるんですね。プロジェクトの芸術監修をアラン・ベルガラが務めています。ゴダールの研究でも知られている方です。何をするかというと、彼が2日間びっちり、朝から夕方までレクチャーをします。例えば、僕たちが参加した時は「場所と物語」という年でしたので、場所とは何か、映画において場所とは何か、それは空間ではない、空間と場所はどう違うか、みたいな話をですね、もうずっと映画の抜粋映像を見せながらレクチャーしてくるわけなんですね。学校の先生とかもみんなそれを聞いているわけなんですけど、聞いていれば「ああ、なるほど。これとこれを今年は教えるんだな」「こういうふうに教えればいいな」ってことがぱっとクリアになるっていうわけじゃないですよ。より謎が深まっていく。場所っていうのは一体何かっていうのを僕たちも考えざるを得ないっていうような状況に追い込まれているっていう2日間を過ごす。そこで何十本も抜粋映像を見せられます。「場所と物語」の時は、ヒッチコックの『レベッカ』とかですね、クラッシックなものばかりではなくて、ガス・ヴァン・サントの『パラノイドパーク』とかそういうのも見ましたし、このセレクションが非常にやっぱり面白い。

今日、ケーススタディーで紹介したいのは、「シチュエーション」という去年のテーマです。この「シチュエーション」に中学生たちと参加をしています。

そこで見せらせるおびただしい数の抜粋映像が、全部このDVDに収録されて配布されるんですね。ここにも何十本もの映画の断片が入っているわけです。それは共有のツールですね。それを見ながら、そのテーマの理解を深めていって、テーマに基づいて実際に映画を制作するっていうのがCCAJの大きな流れです。そのために専門家はサポートをするわけなんですけども、基本的にあれこれ教えるっていうことではなくて、子どもたちが自発的に制作していくことを促すっていう立場でやるということを共有しています。各テーマに基づいて僕たちに配られるのは、ゲームの規則と言われるものなんですね。ゲームの規則っていうのは、このテーマを進めるにあたって、段階を追って、3つの課題をやって、最後に10分間の短編映画を作って終了と。その課題をこなしながら、その合間に色んな抜粋映像を見ながら理解を深めていくわけなんです。

この年、2018、2019年次のテーマは「シチュエーション」でした。最初の課題、皆さんも考えてほしいんですけど…

― CCAJが提案する絵画の中からひとつ選んで実習を行ってください。この絵画にはどんな物語があると思いますか。この絵画の登場人物たちはどういったシチュエーションにあると思いますか。彼らの間には、どんな関係性があると思いますか。―

というのを、上記の質問に関して思ったことを録音してください、というものですね。

― 即興でやってもいいし、何か書いて、準備してから読んでも構いません。ただし、この実習をやる前に、絵画のタイトルとか、作者とかを調べてはいけません。これを最大2分でやりなさい。―

という課題でした。

どういう絵画が与えられたかっていうと、これはボナールですよね。ルノアールとかね。フェルメールですか、ホッパーとか、ホックニーですね。これはバルテュス。 日本人って、これバルテュスだとかボナールだとか言っちゃうんですよね。日本の教育ってそういうところがあって、これは印象派の絵画だとか、そういうことばかり頭に入っているっていう。この課題は結構フランス的だなと思うんですけど、「これについて何かしゃべれ」って言うわけですよね。その知識とか、そういう問題じゃなくて、これを見て何かしゃべりなさいっていう、そういう課題なんです。

〜ここで、こども映画教室の生徒たちがどう回答したかがスライドで紹介される〜

今度は実習2っていう課題があります。

― 二人の登場人物の間にあるシチュエーションを数カット、最大4カットで撮影してください。音も付けてください。しかし台詞やナレーションを使ってはいけません。二人の登場人物の間にある関係性が観客に伝わるように撮影してください。最大3分。―

どうでしょうか。監督の人はいますか、皆さん。まあ、これならできそうですかね。 それから次の課題に行きます。次の課題は実習3。今度は、

― ふたりの登場人物の間の感情、恋心、~したいという気持ち、後悔、恥ずかしさ、そういうのを関連したひとつのシチュエーション、同じシチュエーションを場所と演出方法を変えて2つのバージョンで撮りなさい。シチュエーションに感情を伴うっていうのを撮りなさい。―

大丈夫ですか。制作者の方々。行けそうですか。

次に行きますが、これが最後の課題「フレームエッセイ」と呼んでいますけども、短編制作ですね。10分以内の短編を作ります。どういうことをやるかと言うと、

― 登場人物の感情や葛藤を提示するメインシチュエーションを持った作品を撮ってください。このシチュエーションは、映画の進行とともに変化しなくてはいけません。そしてシチュエーションの変化を通じて、登場人物、複数もしくは一人、登場人物自身も何らかの変化を経験するようにしてください。観客が感情移入する登場人物は一人とは限りません。作品を通して、ある登場人物から別の登場人物に感情移入する対象が移行することもあります。実習で学んだことを活用しましょう。クレジット込みで10分以内。―

というのが最終的な課題です。

日本チームの10分の作品を見ていただきますけれども、その前にさっきお話した抜粋映像がどういうものか紹介します。

『素晴らしき放浪者』(ルノアール)、『少女ムシェット』(ブレッソン)、『めまい』(ヒッチコック)、ロメールの『コレクションする女』、トリュフォーとか、(クレール・シモンの)ドキュメンタリー、『ベリッシマ』(ヴィスコンティ)、カサヴェテスの『こわれゆく女』、『自転車泥棒』(デ・シーカ)・・・たくさんあるんですね。そのセレクションが非常に面白いです。例えば、『陽のあたる場所』のビリヤードのシーン。ウッディ・アレンの『マッチポイント』、これらの抜粋はゲーム台を介して男女が接近していくっていうシチュエーションは同じなんですよね。ホウ・シャオシェンの『百年恋歌』と、ゴダールの『女と男のいる舗道』のこのシーンもそうです。こうやって4つの抜粋を並べて比較することによって、色んなことが見えてくる。だからこれはこうだよ、ああだよっていうふうに教師が何か説明するんじゃなくて、みんなで一緒にこれを比較検討するわけです。そうすると同じシチュエーションでも撮り方が違う。要するに、絵画で言うと筆のタッチが違うっていうことが必然的に解ってくるわけですよね。というようなことで、この抜粋映像の選び方がやっぱりちょっと違うなと。

やっぱり子どもだからと言って、子ども向けのものを見せるんじゃないというポリシーを徹底していて。それはベルガラが言ってるんですけど。フランスの場合は映画を教育に用いる場合は芸術として扱うっていうことを明確に意思決定しているんですね。芸術体験として扱うので、それはショックでいいんだと。何も準備させないで映画を見せる。そこで教室でブーイングが起きてもいいのだと。それがショックであり、芸術との出会いだから。それを尊重しなきゃいけないっていうのが、基本的な考えです。

では、日本チームが作った10分の映画を観ていただきたいと思います。

〜こども映画教室の生徒たちによるCCAJでの映画『扉の向こう側』上映〜

(上映後)諏訪監督: 制作者たちに登壇してもらう前に、もうちょっとだけ紹介していきます。完成した作品はシネマテークでこういう形で上映されるんですけど、三日間、朝から晩まで参加した子どもたちが上映をして、上映後にみんな登壇して質問を受けて、質疑応答するという時間を持つんですね。それがCCAJのクライマックスなんです。ここでの質問もなかなか面白かったです。「『掃除当番』がよく分からないです。あれは一体何をやってるんですか」って突っ込まれました。「いじめられている子が最後は変化していくっていうのが、やっぱり興味深かった」とか、いろいろ指摘もあって。

ちょっと紹介したいのは、CCAJはプロの映画人と言うか、映画人との交流っていうのもひとつ非常に重要だっていうふうに考えています。この年はサンドリーヌ・ボネールとジャンヌ・バリバールが来てくださっていて、その前の年はアニエス・ヴァルダが来てくださったんですよね。では制作した生徒の皆さん、上がってください!

[拍手。CCAJ参加高校生7名登壇 ]

CCAJに参加したこども映画教室の生徒たち

諏訪監督: サンドリーヌ・ボネールが言っていたんですけど、「演技が素晴らしいけど、誰が監督?」と言ったら、「監督はいないんです。みんなで監督してました。」みんなでずっと話し合って、作っていったという状況でした。もう質問を受けた方がいいですよね。(登壇したメンバーが座る順番を決めかねている)こういうふうに中々決まらないんですよね、監督がいないと(笑)。会場の方から質問ありますでしょうか。

会場: とても面白かったです。ありがとうございました。最後がどうなったのか、ちょっとわからなかったので教えてください。

こども映画教室生徒: いじめっこであったユウタ。教室は自分のものかのように振る舞っていたユウタが、最後になって初めて自分の教室に居心地の悪さを覚えたっていうエンドです。

諏訪監督: 実はね、本当はラストシーンがあったんだよね。

こども映画教室生徒: そうです。

諏訪監督: これを切っちゃったんですよ。そのラストシーンはどういうものでした?

こども映画教室生徒: ユウタが(教室に)入って掃除をし始めたシーンで、いじめられていたユウタが(ドアを)開けたようなふうに見えたかもしれないですけど、実際は女の子が「ちゃんと掃除しろよ」って感じで開けて、(ユウタを教室に)入れました。それで最後、あの階段のシーンにいた三人の男の子が教室で三人だけになる。それぞれ気まずいんだけど、楽しくなっちゃってごみをバババババって散らばせて走り回って、ぐちゃぐちゃになるっていうラストです。この現状というか、現実は変わらないで進んでいくんだよ、みたいなのを伝えたかったっていうのがラストです。

諏訪監督: この映画はシナリオ書いていないんです。紙に書いてないので、みんなでわーって話し合いながら撮っていて、「ラストどうするの、ラストどうするの」という撮影の中、「もう時間がない」って。ラストどうするんだっていうのが課題になって。でもなかなかいいラストだったんですよ。そのいじめられっ子が掃除してると躓かされて、またゴミ箱をダッとばら撒いちゃうんですよね。またいじめられるのかなと思うと、そのゴミを拾っては投げ返す、いじめっ子も投げる、転校生も投げる。だんだん遊びになっちゃうわけですね。教室中、ゴミだらけになる。なんとなく3人が和解してるわけです。一緒に遊ぶことで。これなかなかいいラストだなと思ったら、編集で「やっぱこれ切ろう」とか言って。「切っちゃうんだ」と尋ねたら、「いや、僕たちの現実、そんなに簡単に解決しないから」「この気まずさを教室の中で抱えていくの」と。すごい決断だなと思いました。

会場: ありがとうございました。大変興味深く拝見しました。テーマとしていじめを選ばれた理由と、他に何かテーマとして設定、議論されたこととかがあればお聞かせください。

こども映画教室生徒: ほぼ成り行きで大半のことが決まっていったから、なんだろう、知らないうちになってたみたいな感じでした。そうだよね?俺、不安なんだけど。そうそう、最初、登場人物の関係が三つくらいパターンがあって、その中からみんなどれがいい?って。三角関係と、上下関係と、などがあって、その中からみんなどれがいい?って決めました。

諏訪監督: 嫉妬ってのもあったよね。

こども映画教室生徒: ああ嫉妬もあった気がする。

諏訪監督: 決めるのは大変なんだよね。なかなかアイディアは出るけど、どれにするかっていうのが大変難しい。なかなか時間がかかるっていう感じ。

会場: とても素晴らしい映画だと思います。ありがとうございました。今回、この映画を見させていただいて、本当に内容の濃い、すごい質のある映画だなとは思いました。例えば最後のシーンを削るだとか、他の点も含め、その決断にあたって何かグループ内での仲間割れみたいなのってなかったですか。

こども映画教室生徒: 最終日の上映の30分前ぐらいに全員集まって、最後どうするかとかっていうのを決める時は、ちょっと対立して喧嘩っぽくはなりました。

こども映画教室生徒: 年齢層が違って、私とかは結構年下で中一だったんですよ。中三のお姉さんとかは最終日めっちゃ怖くて、すごく怖いって言うか、ピリピリしてて、これちょっとやばいなと思って。でも男の子たちはちょっともう緩んできてて。題名とかもぎりぎりまで決まってないのに全然で。諏訪さんとか意見をくれた方がいらっしゃって、私はそれをひたすらメモしてたんですけど。最終的に何か編集の人は編集室に籠ってて、題名も中三のお姉さん方がやってくれていて。やる気ないなら、みたいな感じで男の子たちとちょっと上がった会議室に籠って。私たちも個人的に考えていました。最終日以外は、仲良かったかなって思います。

こども映画教室生徒: 最終日以外はちゃんと話し合う時間がみんなで取れたから、対立とかもしなかったですけど、最終日の上映のすぐ前まで、ラストとか、題名とかが決まってなかったから、その時だけみんな焦ってて、そこだけちょっとピリピリって感じだったんです。基本はみんな平和な話し合いをしてました。

諏訪監督: 大人がすごいカット割りとか指導してるんじゃないのって思われたかもしれないですね。こんなに良く演出したなと思います。階段のシーンとか素晴らしいですけど、実際は大人は指導していない。「この階段おもしろいね」と誰かが言ったら、じゃ、「何がおもしろい?」「どう面白いだろうね?」とみんなに質問をしたけど、あれ撮れ、これ撮れ、みたいなことを大人はほとんど言ってないですよね。だから彼らが(演出を)発見していったわけなんです。それは素晴らしかったなと思います。

第二部

第二部の構成は、第一に、ぐんま国際アカデミー(以下、GKAと略)中高生による映画制作授業「グローブ」(総合学習の時間を併用したGKA特設科目)のプレゼンテーション、第二にGKA生徒の短編映画作品4本、最後に諏訪監督を交えて生徒8名とGKA教員である司会の小田によるパネルディスカッションが行われました。

GKA生徒によるプレゼンテーションにおいては、映画制作授業「グローブ」が年間を通してどのように授業プログラムされているか説明がありました。

グローブは2015年度から始まり、今年度で5年目です。年度前期においては、写真絵コンテを繋げて一つのストーリーを作るゲームや、3~4カットで感情の変化を表す15秒ドラマの課題、「学校以外の気になる人」を取材撮影する1分映画の課題など、映画制作の練習のためのエクササイズ的な取り組みを行います。年度後期には4名一組みの班に分かれて、半年間かけて、各班、ドキュメンタリー映画の制作に挑戦します。 テーマは、各班自由に設定し、臓器移植や、LGBT、など社会派のものから身近な題材など、毎年多岐にわたる作品が制作されます。取材・撮影を通して人との出会いが非常に印象深く、貴重な経験であると話していました。また課外授業でも週末や夏休み利用して映画ワークショップが開かれています。

今回登壇したGKA生徒は、近隣のブラジル人学校とGKAで行った文化交流をテーマとした映画ワークショップに参加した生徒が中心となって発表してくれました。ブラジル人との共同制作では、言語の違いから難しい面があったが、映画制作を通して交流できたことが喜びであったという話がありました。また米国ボストンに、課外映画ワークショップに行き、現地の米国人高校生と共同映画制作した話も、映画の国際性を物語るものでした。

生徒からは映画制作からクリエイティビティ思考を学べたという話がありました。チームで作る芸術なので、お互いの思考を言語化して意思疎通し、さらに非言語のフォーマットである映像に落とし込んで制作することが、非常にクリエイティビティの学びになるとの発表がありました。しかも「動画」でなく、「映画」とは何か?という話にまで高校生が踏み込んでいたのは、聞き応えのあるプレゼンテーションでした。

第二に、プレゼンテーションを踏まえて、実際に彼らの作品が4本上映されました。 ブラジル×GKA映画ワークショップから3本、グローブ授業のドキュメンタリーが1本です。

『One Word can change a life』(フィクション/日本人×ブラジル人生徒共同制作)

『Memory of Aimu』(フィクション/日本人×ブラジル人生徒共同制作)

『Noise』(フィクション/日本人×ブラジル人生徒共同制作)

『Color Spectrum』(LGBTをテーマとしたドキュメンタリー/授業で制作)

諏訪監督を囲んで、ぐんま国際アカデミー中高等部の生徒たち

最後に上映後に、GKA生徒8名と諏訪監督を交えてパネルディスカッションを行いました。最初、GKA生徒から諏訪監督にいくつか質問がありました。以下、会場での講演内容を発言記述の形式で記します。

[諏訪監督、GKA生徒8名、GKA教師小田登壇 ]

GKA生徒: 諏訪監督、なぜ子どもに映画を教えているのですか?

GKA生徒: どうしたら自然な演技ができるのでしょうか?

諏訪監督: 僕が映画を教えているつもりはないです。自分のために子どもに映画を教えています(会場笑)。みんなが映画の作る瞬間に立ち会っている中で、僕にも気づきがある。 演技については、役者さん一人一人やり方が違うから、これがいい演技です、というのはないんです。人間一人一人違うように役者さんも一人一人違うんですね。映画の中には色々なものが写っているわけですね。自分がどう演じようかではなくて、自分の周りには何があるのか、自分の前に誰がいるのか、そういうことに関心を持っていないと、その人が映画の中で存在しないことになるんですね。僕たちはどうやって演じようかな、と考えて生きていないですよね。演技とは、そういう状態になるっていうかのかな、自分を(世界に)開いて行くことだと思います。

GKA生徒: ブラジル人学校の生徒たちと2日間で映画を作った時は、言葉が通じない、ということで、みんなポルトガル語で話しはじめてブラジル人同士で盛り上がったりしてて、なんか阻害された気にもなったんですね。なんで頑張って日本人と私ちとコミュニケーションを取ってくれないんだって、それで途中で自暴自棄になってしまったんですけど、でも先生から「なんでもいいから話しかけて、関係性を築いてみて、みんなで作るんだ、という意識を忘れないで」と言われて、積極的に関わりを持とうとして、なんとなく撮影中の遊びから、だんだん仲良くなったんですね。その時に、これじゃ映画なんか作れない、と心に壁を作っていたのは、ブラジルの生徒たちではなくて、自分だったんだ、と気づきました。そこから撮影がうまく行きだして。心を開いたら映画を作ることができました。そのことが、映画を作ってみて得た学びであり、この映画ワークショップに参加してよかったことです。

会場: 生徒の皆さんに質問です。ブラジル人との映画ワークショップを受けて変化はありましたか?

GKA生徒: 僕たちの街にはブラジル人のコミュニティがありまして、今まで接点はなかったんですが、映画を共同で作るというワークショップから、彼らと友達になれたことは大きなことでした。今でも連絡を取り合ってます。

会場: 先生に質問ですが、どうやって映画制作の授業に着手できたのですか?

小田: もともと理事長が特色のある教育を開発するように教員に向けて依頼があり、自主映画制作の経験から以前から映画制作は21世紀型の教育の要素が詰まっている、と感じた私が挙手し、着手しました。その時助言を仰ぎ、ご指導いただいたのが諏訪監督です。映画制作のプロセスを通して、生徒のクリエイティビティ、コミュニケーション能力、問題解決能力が伸びると直感しました。特に外部に出て取材を行う必要があるドキュメンタリーは教育的な要素が詰まっていると思い、GKAでの映画教育ではドキュメンタリー映画制作を、教育活動のアウトプットの主軸としました。

第三部

第三部の構成は、第一に、諏訪敦彦監督と安藤紘平名誉教授による対談です。子ども映画教室の生徒の中高生とぐんま国際アカデミー(GKA)の中高生も登壇し、諏訪監督、安藤名誉教授を囲んでパネルディスカッションを行いました。以下、会場での講演内容を発言記述の形式で記します。

諏訪敦彦監督(左)と安藤紘平名誉教授(右)を囲んで

〜第三部後半〜

[諏訪監督、安藤名誉教授登壇 ]

安藤名誉教授: さっき諏訪監督がおっしゃっていた、絵画を見せて、絵画についてしゃべれと言った時に、日本だったら絶対に「これはルノアールの絵で、印象派で、何年くらいの作品で」といった、試験に出れば丸をもらえるような、そういう教育を受けていますよね。

諏訪監督: 僕たちが受けた教育は、どちらかというとそういう教育に近かったですよね。今、現状は変化しているでしょうけども。

安藤名誉教授: フランスでは八百屋のおじさんに聞くと、感じた事をとうとうとしゃべるとおっしゃる。まさにそうでね。この人がどうしてそんなことまでイマジネーションを働かせるんだろうっていうような感覚を持っているでしょう。僕は早稲田にいた時にUSC、南カリフォルニア大学という映画に関して非常に有名な大学の方を招いて、“大学で映画を教えられるか?”というテーマで討論会をやったんです。「僕は教えているんじゃないんですよ」とさっき監督がおっしゃったように、まさにその通りでね、きっと映画は最終的には何を、誰が、どんな表現をするのかっていう、非常に個性的なものですよね。もちろんそのテクニックだとか、そういうものは教えられるとしても、絵画で言えば「ルノアールです」「印象派です」「印象派っていうのは、こういう歴史の中でこうして生まれたんです」っていうことは教えられるとして、まずその絵からどんなセンス―感覚として何を感じ取れるか。

それからロジカルマインド―論理的な力、論理力って言うんでしょうかね。ここでは分析して言葉にするみたいなことでしょうか。それとイマジネーション―そこから何かを発想する力。そして次にエクスプレッション―それをどう表現するか。その4つが一体にならないといけないということを言われます。エクスプレッションの派生として、テクニックとインテリジェンス、つまり技術と知識というのは、エクスプレッションの中に必要な要素としてあるんです。重要なのは知覚、どういうふうに知覚をして、それをどういうふうに分析し、いわゆる論理的な力として分析し、そしてそれを自分のイマジネーションの中で組み立てて、最終的に表現として出していくかということだと。そうすると、何が教えられるかっていうと限られてくる。

諏訪監督: これはもっと議論していっていいと思うんですけど、何かをこっちが知っていて、これを教授しなければいけないって考えた時には、多分、CCAJみたいなプロジェクトが成立していかない。学校の先生は「映画の難しいことは分からないし、私には教えられない」。そういう関係になっちゃうと思う。大学でやる時も、子どもたちとやる時も同じですけども、僕にとって(教育とは)研究というか、探求なので、そこに付き添うということでいいのではないかと。芸術一般はそうだと思うんですね。芸術を教授しようとすると、何年にこの人がこの絵を描いたとか、そういうことになっていきますよね。

安藤名誉教授: 技術がどうだとかね。

諏訪監督: その絵を体験するだとか、そういうことをプログラムしてやればいいだけだと思うんですよね。CCAJやってすごく思ったのは、さっきも言ったんですけど、これは明らかに僕らが罠にはめられているんですよ。つまり教えられないわけですよ。映画におけるシチュエーションの抜粋を浴びるように見ると、なるほどそれはシチュエーションだけども、僕が子どもに「シチュエーションはこうで、こうだ」とはっきり言えるような、分かりやすく、それを噛み砕いて教えられるかといったら、教えられないんです。だから一緒に考えましょうと。

今年のテーマは感覚なんですよ。それこそサンサシオン(sensation)なんですよ。「諏訪さん、感覚と感情ってどう違うんですか」って聞かれて「うーん、感覚と感情って確かに違う。どう違うのかな」そういうふうにして、付き添っていくというか、そこにはめていっているんですよ、CCAJなんかのプログラムは。はっきり書いてあるんです、資料には。目的として、指導者自体がそのことによって成長していく。理解を成長させていく。そういうことを目指しているわけですよね。僕たちは常に教える偉い立場にいなければいけないんじゃないかって。だから「映画を教えられるのか?」っていったら、別に教えなくてもいいんじゃないかと。

安藤名誉教授: インスパイアさせているんでしょうね。

諏訪監督: 一緒に学ぶというか、一緒にそのことを探求していくということをするのは充分あり得ると思うんです。

群馬で僕が最初に授業を立ち上げた時っていうのは、プログラム、カリキュラムの構成を小田先生と色々とディスカッションしたんですけど、ひとつ問題になったのは、評価はどうしましょうかということでした。高校なので評価はみんな死活問題でしょう。大きい問題ですね、これは。僕たちとは違うよね、それは。自分の未来を左右するものなんで、大事な問題なんですけど、恐らく学校の先生方は、取り組みはいいんだけど、どうやって評価するんだろうと。総合学習の評価の方法ってそれはそれであると思うんですけど、教科としてやる時に、どう評価するんだと。

グループワークで作品の良し悪しとか言ったって、すごい作品を作った中に全然働かないやつとかいるわけでしょう。あいつ来なかったよ、みたいな。でもこの作品が良ければ、みんなAになるっていうのでいいの?みたいな話になるわけですよね。それは非常に具体的な問題なんですよね。 僕が言ったのは、「自己評価にしましょう」「自分で点数付けてくれ」と。えっ?と思うかもしれないけど、でも常に先生から評価される体験だけじゃなくて、自分で自分に評価するという経験もする必要があると思ったんですよね。それは恐らくみんな分かっていますよ。自分に厳しい人は厳しい点を付けるし、すごいさぼっちゃったけどいい点付けちゃえ、それでもいいわけです。そのことは自分が一番分かってるわけなんで。

ただ、それを僕が言うのは簡単で、実際に学校の中で「自己評価」をオーガナイズしていくことは大変で、その辺は多分、小田先生が自己評価を入れながら、ピア・レビューや先生の評価を加味しながら、評価システムを作られたと思うんですけど。それができないからこういうことから手を引くんじゃなくて、やっぱりこういうことをやっていかなければいけないと思う。

安藤名誉教授: そう思いますよね。僕も大学で教えている時に、大学の学部生と大学院生と、まったく同じ授業の中で一緒にやったんですよ。そうすると文科省の方からはそれはいかんと。大学はこういうレベル、大学院はこういうレベルというふうに区分けしなくちゃいけない。ところが映画のこういうものなので、年とか関係なしに、ある部分でおもしろいやつはおもしろい発想をする。それから同じ映画を見たらば、大学院生と学部生がそれぞれの中で自分の感じたことをしゃべる。それがお互いにいい影響を及ぼしていたと思うんですよね。

諏訪監督: 「フランスは映画教育が進んでいるよね」って僕たち簡単に言っちゃうんですけど、いつからそうなったのかと言うと、元々そうだったわけではないということらしいんですよ。アラン・ベルガラ氏に話を聞いていた時に… 1時間ちょっとくらい話した内容っていうのが今出ている東京藝大の紀要「LOOP映像メディア学Vol.9」に掲載されているので、もし興味ある方がいらっしゃれば。これ、戦後だって言うんですよ。

第二次世界大戦後、フランスの人たちの精神的な荒廃の状況を立て直していくために、みんなで映画を見ることが有効なんだっていうふうに市民運動・活動が起こっていくんですね。これの中心的役割を果たしたのが、共産党と教会らしいんですよ。この時は両者が感動的に手を結んだんだと。それでいろんなところで、小さな村の教会とか、そういうところで上映して、みんなで映画を見て、話す。ディスカッションする、そういうことがフランス全土で起きていく。

ここからカイエ・デュ・シネマって起こっていたんだとね。そういうところから映画批評や映画批評家も育っていったとかね。そうやって社会の中で映画が役割を果たしていくっていうことが起きていったということが重要だったんだという話を聞いて、なるほどそうだったんだと思いました。

安藤名誉教授: 作り方もヌーベルバーグという、本当に身近な周辺の中で撮れるような手法というか、映画の思想も一緒に並行して発達していったということでしょうかしらね。

諏訪監督: 放っておいても、フランスは映画発祥の国だし、元々そうだったんだろうとか思っているんですけど、実はそうではないということなんですよね。それは作られたもの。 僕も以前は大学の授業なんかで「これちょっと見せてもなあ」とか「みんな寝ちゃうだろうな」とかこっちがハードルを下げていく。だけど、そういう意味ではCCAJをやって勇気が出ましたね。だから彼らもカサヴェテスを平気でおもしろがって見てくれてたし、「ああ、これは見せるべきなんだな。躊躇しちゃいけないんだな」と思いました。

安藤名誉教授: 分からない言葉とか、分からないシチュエーションとかはいっぱいあるでしょうけど、感覚的に…。これはシド・フィールドっていう脚本の先生が言っているけど、8歳と16歳にひとつの転機があるそうです。8歳までの辺りのところと、16歳までのところ。それ以上になると大人になってきてね、変な知識が入ってくるけれども、8歳と16歳までのところに何かちゃんとした体験をさせておくとすごくいいと言っているんですよ。

諏訪監督: これはベルガラも言っているんですけど、映画を見せるのはできるだけ早い方がいいと。少なくとも8歳。このくらいをCCAJもターゲットにしていて。

安藤名誉教授: 8歳から20歳というのはすごくおもしろい。

諏訪監督: 自分たちも子どもの時に大人の映画を見て、訳が分からないなりに見ていますからね。 ベルガラが言っていたのは、学校の先生になかなか理解してもらえないのは、子どもに映画を見せる時に、「準備させてはいけない」って言うんですよ。「事前学習とか、ショックを和らげることを、どうかしないでほしい」と。それはショックなのだと。いきなり出会う。これは芸術との出会いなんだと言うんですね。

だけどまあ、フランスの中でもCCAJのプログラムは特殊だと思います。かなり突っ込んだ、コアなプログラムだと思いますけど、一般的にはもっと広く映画を見ましょうと。学校単位で映画を見なさいとか、ジェネラルな運動が一方にはあるんですよね。この前もちょっと話したんですけど、今回のタイトルで「映画を教える」というのと「映画で教える」、映画を教育に利用していくという考え方と。

安藤名誉教授: 「教育における映画の可能性」ってやつですよね。

諏訪監督: そうですね。学校の授業の中に映画を導入して、映画によって何らかの教育効果を期待するっていう考え方と、映画自体を教育していくという考え方があります。安藤先生は「この二つは真逆ですよ」ということで。

安藤名誉教授: まあ、真逆というか両輪ですよね。

諏訪監督: どっちの立場を取るんだというお話があったと思うんですよね。このことを無自覚に混同してしまうと、ごちゃごちゃになってしまうこともあるかもしれないと思うんですけど。子ども映画教室やっている時もいろいろと議論があって、「映画で教えるんですか」「映画を教えるんですか」っていうことを問われる。だけど僕の今の個人的な感覚で言うと、これを混同したい。CCAJはかなり突っ込んだ映画そのものの教育ですね。映画とは何か。映画ってどういうふうに作られているんだっていうことを、本当に突っ込んでいくわけなんです。

CCAJのスローガンは、「映画の真似事はしない」「本物の表現をさせる」って言うんですよ。本物の表現を追求していくことによって、得られる人間教育というか、教育効果というのが、映画だけではないものとしてあると思うんですよね。だからこれは勿論、議論していった方がいいと思うんですけど、僕個人はそこを分けないで、混同していきたいなというふうに思っているんです。

安藤名誉教授: 混同すべきなんですね。ただ、恐らく僕は、先ずは映画を見せるというのを優先したい。映画を作るという形になると、もう気持ち映画というものに入り込んでいくことが多いと思う。 先ずは映画を見て、いろんな社会があり、いろんな人生があり、人間というものがこういうものだっていうことを小さい頃から、それから映画を見る練習を含めてね。

みんながやっぱり映画っていうものをちゃんと見られる練習を小さい時からしてほしいと。そうすることによって、それだけいろんな形にものごとの見方が拡がるかっていうのを、今、諏訪監督の頭のお話でつくづくと思いました。僕はもう年寄りだからね、諏訪さんとか小田さんにがんばっていただいてね。

(こども映画教室の生徒によるCCAJの映画について)最後を切るっていう、あの決断ね。僕は切らない。僕だったら絶対に切らないと思った。あんないいことを落としちゃうの。でもあの決断は素晴らしいね。

諏訪監督: 素晴らしいですよ。

安藤名誉教授: そういうものだから映画って。どっちがいいかというのは、本当にだれも決められない。だから映画が教えられないっていうことですよね。きっとね。一緒に学ぶっていうことだと思います。

〜第三部後半〜

[諏訪監督、安藤名誉教授と共に、こども映画教室代表土肥氏・生徒7名、ぐんま国際アカデミー(GKA)中高生8名徒登壇 ]

諏訪監督: 多分ね、映画の撮影現場ってカオスなんですよ。あらゆることがいっぺんに起きるわけですね。これは技術的なもの、これは論理的なものとか分かれてないわけですよ。感情とかもある。全てがどんと丸ごと起きるというのが現場。だから映画というのは教育的だと思うんですよね。みんながそれに直面しないと分からないっていうことがあるよね。カメラアングルとかどうのこうのって教科書で教えられてもさ、現場でその時にこっちに動けば解かるじゃない。ああ、ここから撮れるとかね。

会場: CCAJ参加の生徒さん、なぜ映画のワークショップに参加してみたいと思ったのかを聞いてみたいです。

こども映画教室生徒: 将来の夢が特撮の映画監督なので、映画に関われるように来ました。映画が好きだから来ました。

こども映画教室生徒: 私の場合は、別に映画が特別に好きっていうわけじゃなくて、通っていたアトリエで紹介してもらって来ました。映画に関しては、巡り合わせで…映画に出会ったことは自分のターニングポイントにもなったし、自分の感情とか。元々芸術が好きだったから、もうひとつ別の芸術の分野に触れられた。自分の好きな所に行けばどんどん出会っていけると思っていて、(私の場合)それが映画教室だったんじゃないかなって思います。

こども映画教室生徒: 私は中学に入った時の夏休みくらいにこの映画教室を知りました。それまで続けてきた習い事を止めて、自分には何もない、何も残っていないなと思っていた時に友人から勧められました。自分は白黒映画とかも見たことなかったし、今、有名な人が出てるやつとかを見てるだけだったので、映画教室で『自転車泥棒』を見た時に、初めてそういう作品に触れました。正直、何だこれはと思ったけど、でもそこから自分の道が開けてきて、自分の可能性というか、自分にも何かあるんだなと言うか、見つけていこうと思えばできるんだなって思えたきっかけになったので、参加してよかったと思っています。

こども映画教室生徒: お母さんから映画教室の話を聞いていました。元々、自分で動画を撮って編集するのが好きだったけど、団体で何かやるのが好きじゃなかったので、話を聞いても流していました。でも気付いたら(お母さんが)応募していて当たったらしくて、参加していました。今思うとありがたいです。周りのやる気が凄くて、本当に参加してよかったです。

観客: ぐんま国際アカデミー(GKA)の生徒さん、ドキュメンタリー作品を見る習慣はありましたか。学校のカリキュラムとしてドキュメンタリーを撮影して、ドキュメンタリーに対するイメージが変わったようなことがあれば教えてください。また、ドキュメンタリーで取材をするにあたって、取材を断られたことはありますか?

GKA生徒: 質問をありがとうございます。もともと僕はどちらかと言うと、ドキュメンタリーよりもフィクションの映画の方を見ていました。まだ撮っている途中なんですけど、実際にドキュメンタリーを制作してみて、フィクションって作りたいように作れますけど、ノンフィクション、ドキュメンタリーはそこにあるものしか撮れない。だめな発想なんですけど、なんでここはこうじゃないんだろう、ここはこうだったら、もっといい展開になるというようなことを考えちゃうんですけど、そうじゃなくて実際にあるがままの世界を撮れる(のがドキュメンタリー)。それを踏まえた上で実際のドキュメンタリーを見たりすると、奇跡的なところでいろんな可能性が絡み合った上でこういうドキュメンタリーができているんだな、それがいろんな人にもドキュメンタリーに捉えられるようなバックグラウンドがあるんだなって感じています。今はすごいドキュメンタリーに対する考え方が変わっていると思います。

GKA生徒: 追加で、映像以外の話でも、自分から取材の許可を取りに行ったりだとか、自分からやらなきゃいけないことがたくさんあるんです。それが成長になるかと思います。

GKA生徒: 私たちの学校では、前に言った通り、ドキュメンタリー作成を半年間かけてするっていうことをやっています。私たち自身がドキュメンタリーを作成するにおいて、先ず、自分たちで何を撮りたいってなった時に話し合って出た疑問がありました。これってドキュメンタリーなの、ドキュメンタリーって何なんだろうねっていう話をみんなでしたんです。話し合っても結局結論は出なかったんですけど、撮りたいことを撮ればいいんじゃない?ってなって。今現在では、ドキュメンタリーの見方っていうのが変わっているかどうか分からないんですけど、チームワークをしなければいけないことの大切さだったりっていうのを改めて知ることができたと思います。

GKA生徒: さっきの話で追加していいですか。最初にドキュメンタリー映画を作り始めた時に、いろんなグループがドキュメンタリーの筋書きを考えてしまっていて、苦しんでいました。実際に取材に行ってきたチームが自分たちのドキュメンタリーの活路を見出して帰ってきたのを感じて、ドキュメンタリーの答えというのは筋書き通りに考えてあるものではなくて、動いて、実際にその現場に行って見つけるものだというのを感じました。

GKA生徒: 今回、私たちのグローブの授業でドキュメンタリーを撮るというのは、初めての挑戦なんです。私たちのグループはこれからドキュメンタリーの取材をしに行くんですけど、ドキュメンタリーって何だろうってとこから入って、本当に終わりがなくて、最終的に私たちの価値観を混ぜ合わせて作るしかなくて。ドキュメンタリーって何だろうって追及する中で、グループの中でも仲間割れのような感じがすごく多くて大変だなと感じます。さっき彼も言ったように、まったく想像がつかない、今後どうなるか分からない。ドキュメンタリーってそういうものだと思うので、最初から最後まで挑戦で、新しい発見ばかりだなとすごく感じます。

観客: ドキュメンタリーの取材をするにあたって、断られたことってありますか。

GKA生徒: あります。僕たちは今、「障がい者とアート」というテーマで書いています。僕らの頼み方の問題ですが、シビアな所に首を突っ込んでいってしまうので、どうしたら向こうも気持ちよく取材を受け入れて、向こうにとってもいい取材になるだろうかということを考えて、複数件断られました。今、今月オープンするアトリエの取材に行かせてもらっていて、お互いにとっていい気分で取材が今できているかな、というふうに思っています。

GKA生徒: まだ取材に行ってはいないんですけど、取材許可も通ってはいるんですけど、映像自体に規制というか。うちらのテーマは臓器移植っていう重くて深い内容なんですけど、医療業界的にも撮っていいものと撮っていけないものというのが存在しまして、そこに触れないようにというか、シビアなラインでどう撮るかということ話し合ったりしています。

諏訪監督: ドキュメンタリーとは何かということを考えるのはいい経験。ドキュメンタリーに答えはない。ドキュメンタリーとフィクションにずっと寄っていくと違いが見えなくなる。映画を作る者にとって、その違いは大きなものではない。同じ。カメラには二つの働きがある。何かを捕まえる働きと、何かを受け入れる働き。カメラは何かを撮ってしまう。会いに行った人たちがどんな話をするんだろうと。分からなかったけど、それを受け入れていく力がカメラにはある。同時にみんなが表現したいことをどう撮ればいいか、撮り方によってそれを捕まえていくという働きがある。四角いフレームで切り取ることは、意思。何かをしようとすることと、世界を受け入れていくことの両方を働きとして持っている。ドキュメンタリーかフィクションかということより、(その二つの働きを)意識していくといい。

テレビで見るドキュメンタリーより、あなたたちが作るドキュメンタリーの方がはっきり言っておもしろい。LGBTの取材も危うい問題だということは分かっている。だがこの映画はいい。それはあなたたちが撮っている人たちの表情に、あなたたちが映っているから。どういう人たちが聞いていて、どういうふうにあなたたちに心を開いているか、どう思っているのかが映る。NHKの人が行って聞いても、ああいうふうには応えない。それがみんなの物語なんだ。

みんなの学校で授業をした時に言ったのは、みんな自身が登場人物なんだと思っていると。みんなにしか撮れないものがあるということ。それが映っている。それはフィクションでも同じこと。俳優たちだけではなくて、それを撮ろうとしている人たちの精神、欲望、期待、そういうものが映る。それが素晴らしい。

観客: 第二部のGKA生徒の皆さんのプレゼンで、「思考の共有」の話をされてましたが、具体的に思い出すものがあれば教えてほしい。

GKA生徒: 『障がいを持つ人たちとアート』を撮りたいとチームに提案した際、撮る理由、意図を伝えるのが難しかったんです。福祉としてか、一種の表現、なのか。「同じ人間として、そこだけを切り取るのはよくないのでは」とかチームで意見がありました。最終的には、ひとつの施設を訪ね、僕ら自身も一つの(作品の)ペルソナとして作品に写り込んで、障がいを持ちながらアートをしている方と話し、交流し、新しいものを作り出していく過程を撮る、という方向にまとまりました。元々の意見を突き通すのではなく、お互いの対話の中で新しいものを作っていくことにしました。

こども映画教室生徒: 個人と複数でやっているのでやっぱり違う。個人なら自分の好きなように撮って、好きな所を切り取って、好きな音楽を付けてってできるんですけど、複数で、15人、しかも学年も違ったり、考えも違う人たちだったので、最後まで「ここの部分を使いたい」人と、「ここの部分は切っていいじゃないか」と言う人とかあって、そこの譲り合いがあったりとか、自分の意見がしっかりしていて、その理由もしっかり説明できていて、「そういうことならこの部分はいらないね」「この部分は取っといておけるね」みたいな話し合いの中で、いろんな人の意見…自分の意見だけじゃなくて…というのを知れるというか、共有する時間が毎回ありました。それは本当に大事で、それがあったからこその、あの作品になったんじゃないかって思います。

こども映画教室生徒: すごい小さなことなんですけど、撮っている時、僕ともう一人の子で「もうちょっとこう言ってくれたら、相手の子も自分で演技しやすい」ということもありました。本当に小さいことなんですけど、(うまくいった時は)僕の思考と彼の思考とを共有できている瞬間なんじゃないのかなと思いました。

諏訪監督: 子ども映画教室もぐんま国際アカデミーも、監督がいないということが特殊。普通、映画教室で教えるときは、監督、カメラマン、マイク、と担当が決められる。一方、(この子たちの場合)何となく担当はある。ただ監督を決めてしまうことで意思決定するシステムができてしまう。迷ったら、「監督が決めて」となり、ディスカッションができなくなるため、小学生と(映画教室を)する場合でも監督は決めない。だから大変。決まらない。でも決まらないかと言うと、ちゃんとこうして作品はできるんですよ。そこが面白いなと思うし、そのプロセスに何を経験させたいかと(いうことになる)。映画という仕事を教えたいのであれば、仕事を分担して、キャリア教育として目的を持ってやればいい。本当に作ることを、共同作業を体験するには、監督はいない方がいい、と僕は思っているんですよ。

観客: テレビ番組を作るとしたら、どんな作品を作りたいですか?

こども映画教室生徒: 私一回、小学4年生の時に子ども映画教室でドキュメンタリーを撮って、その時に「家族ってあなたにとってどんなものですか。具体的に。」っていう質問を投げかけたんですよ。だからそれと同じように、普段は考えない、でも身近にあることを突然街の人に投げかけて、その答えを聞いてみたいなって。

GKA生徒: 僕らが自由に映画を作れているのって、スポンサーとか、コンプライアンスとか、視聴率とか何も気にするものがないからだと思うんですね。だからそういう意味で、僕らがテレビ(業界)に入ったとしたら、いわゆるテレビでいいものは作れないかもしれないですけど、例えばアーティストと呼ばれる人たちが自由に、自分のやりたいことをできるようなプラットフォームがあればいいのかな、というふうに思いました。

安藤名誉教授: 僕はテレビにいたんでね、テレビはきっと変わっていくと思うんです。とてもよくなる環境があると思う。つまりテレビは大変だから。ネットやなんかが普及して、テレビがだめになりかけている時に、イギリス、フランス、アメリカあたりのドラマは面白くなってきてる。ものすごく。そうすると日本のテレビ局も今のままじゃ食っていけなくなるよね。いろんな形で新しい試みもできるんじゃないかしらと思うけどね。もちろん、日常的にやっているテレビというのはしょうがないかもしれない、ああいう形で。と言うのは、僕もずっとテレビにいたりもしていたから、僕の責任もあるんだけどね。そうじゃないですかね。これからすごくお金をかけた、いいドラマみたいのを作ろうとするんじゃないかなと思います。それから人材としてはテレビ局にもいい人材はいますしね。大半はだめかもしれないけど。

諏訪監督: 僕もテレビ界にいましたので。テレビディレクターで。初めて演出した番組がテレビ東京で、テレビ東京の報道局を取材させてもらいました。ドキュメンタリーで。テレビの可能性もその時考えたいと思っていましたし、今でもあるとは思っているんですよね。ちょっと余談ですけど、例えば今回のCCAJのプログラムというのは、抜粋映像を見せるっていう発想なんですよね。これが特徴的なんですけど。アラン・ベルガラに聞くとですね、「今、僕たちはすぐに検索してYouTubeで見るじゃん」「映画のタイトルを聞いたら、それをぱっと見ますよね、そこで。僕たちはそういう映像体験をしているんだよね。だからそこから来てる」と。ゴダールがカナダで講義をした時に、映画の一巻だけを上映するんですよ。全編は見せない。昔はフィルムっていうのはこう巻になっているんですよ。巻になって本当に何巻かに分かれているのね。その1巻だけ取り出して、それを上映して、4本上映するっていうね。そこでレクチャーやるっていうところからきている、それザッピングですよね。そういう再編集というか、そういうものが今の文化にはあると思いますよね。ひとつの作品と考えすぎてしまうと、テレビのメディアでやっていることと、受け取られ方が違ってくるんじゃないかという気がしてくるんですよ。そこでテレビができることってまだたくさんあるんではないかなというふうには思います。

もう一つ、これはテレビの問題ではなくて、すごく大きな問題だけれども、今の僕たちを取り囲んでいるのは、「分かりやすいっていうのが素晴らしい」という文化なんですね。「ああ、なるほどそうなのか。え、目から鱗」みたいのが最も価値が高くて、よく分からないともうだめっていう。だけど僕たちの芸術的な体験とか表現っていうのは「分からない」んだよね。よくは分からないが、そうなんだ。

僕の友人が質問したインタビューの中で、大島渚さんがこう言いましたよね。大島渚監督っていうのはテレビによく出演して、テレビの中でブチ切れて、ワーッと怒鳴って、それがウケちゃって、テレビによく出演されていた映画監督なんですけど。「テレビで分かりにくいことを言うやつはバカだ。映画で分かりやすいことを言うやつもバカだ」と言っていましたね。ですからそれぞれメディアの役割が違うかもしれないけど、これほどまでに分かりやすくなければいけないのか、というのがテレビだけじゃない、映画もそうだし、すべての文化を覆いつくしているというのがかなりヤバい状況ではないかと。それは一気には変わらない。すごい時間がかかるかもしれないが、忍耐強くそのことに抵抗していかないといけない。その抵抗する場所というものを作っていかないといけないというふうには思いますよね。

安藤名誉教授: 芸術という言葉がさっきから出てきているけど、芸術ってそんなに大したものでなくてね。大したものじゃないといのは誤解を生むかな。いわゆる難しいものじゃなくてね、定義の仕方って色々あるけど、芸術は「表現する人、或いは表現された作品が、鑑賞者とどういうふうにお互いにこうして、精神的、感覚的なものを動かすかという行為」。と言うと、そんなに小難しいものじゃなくても、エンターテイメントのものでも、見ている側とのそういう呼応さえあれば。だから一方的に作品がこうですよと、それで納得しちゃう作品ではない方が呼応するよね。見ている側は、あなたは違う感じを持った、こっちは違う感じを持ったという方が、その呼応の幅が広いよね。そうするとそれは芸術活動になっているわけ。

諏訪監督: 初めて劇場映画を作った時に、オランダのロッテルダム映画祭というところで上映されたんですよ。観客の後ろで僕は見ていたら、始まって少ししたら出て行く、出て行く、人が。観客がどんどん出て行くんですよ。日本ではあまり経験しないから、動揺するわけです。出て行っちゃったと。でも、ふっと横を見たら、こっちの人は泣いているわけですよ。ふっとそっちを見たら、その人は怒っているわけ。みんな映画を見ながら。これはどういうことなのかなと思ったんだけど、ああ、これでいいのかもしれないと思ったわけ。つまりものすごくお金をかけた大作映画というのは、それじゃ困るわけ。100人見たら、90何人は同じように面白いと思わなきゃいけない。そういう映画が悪いわけじゃない。そういう映画が果たしている役割って大きいじゃない。僕たちをどんだけ慰めてくれたか、そういう映画が。しかしながら僕たちは一人一人違うよね、違いますよね、ということを認める映画もなくてはいけないんですよ。そういう映画はみんなバラバラでいいわけです。「この映画を見てつまらなかった」「面白かった」と言う人はいていいわけですよね。それを全部一通りにしようとするから、みんなそういうことに慣れちゃうと、映画館に入って(椅子に仰け反ったジェスチャーで)「みんな、はい来てー、待ってますから」みたいな映画になっちゃうわけなんですよね。

僕の友人、ペドロ・コスタというポルトガルの監督がおもしろいことを言っていました。「映画には二種類ある」と。話したかもしれないね。「ドアが全部開いている映画と、半分しか開いていない映画っていうのがある」と。ドアが全部開いている映画っていうと、マクドナルドみたいに、「あなたがほしいものは全部ここにあります」と言うように、「あなたが見たいものは全部見せます」という映画です。でも「これ以上見てはいけない」っていう映画もあるんだ。半分しか開いていないから、すべてを見せるわけではない。実は、僕たちは見たいものしか見ようとしない。実際には見たいものしか見てないみたいなことってあるんですよ。だけど、みんなの映画はそうじゃないよ。ドアが全開の映画ではないですよ。自分たちのためにドアを少し開けた映画なんですよ。だからそういう映画がなきゃいけないよね。

安藤名誉教授: 今のことで言えば、ヨーゼフ・ボイスと言う人が「全員が全員、芸術家なんだ」と言っています。誰でもが芸術家だと。それはそうだよね。今の芸術の定義であれば、見ている人もそれによって反応するような行為をすれば、例えば(CCAJに参加した)彼があの(第一部で紹介されたCCAJ絵画課題の)絵で、「この人はずっと眠っている、一生眠っていたい。夢の中で人生を過ごしたい」という話をした瞬間に、僕の中では完全に呼応しているわけね。「この(絵の中の)子は(絵の中の)全員に抱えられながら違う人生を歩いていく」。そのストーリーと、「この家族たちが苦難の道なのか、楽しい旅なのか知らないけれど、その物語」が並行してこの家族の中では綴られていくんだと感じた瞬間に呼応しているよね。彼は芸術活動をしたっていうことなんだよね。そういうようなイメージでみんながやっていけば、何か新しいものがテレビ東京さんで将来見られるかもしれない。

諏訪監督: 僕は映画の助監督とかやっている時感じたのは、はっきり言ってテレビの人の方が僕はすごくよく勉強していると思うんですよ。社会について。だけど映画の人は勉強していない人が多いですよね。「映画をやってるんだよ、俺は」という(プライドだけ高い)ような人が多いし、しかも芸術というものを軽蔑しているわけなんですよ。「そんな難しい事をやっていないよ、俺たちは」と。そういう価値観が日本の映画界の場合はかなり強い。じゃあ、小津さんとか溝口さんのやっていることは芸術じゃないんですか、みたいな。芸術っていう言葉は非常に差別的な響きを持っている社会であるというのはちょっとね、感じますよね。というのは大人の問題。

観客: さっき高校生の方がおっしゃっていた、動画じゃなく映画を撮るんだと言った話をもう一言聞きたい。映画関係の業界の人間ではないので、ユーチューバーと監督の違いがよく分かっていません。

GKA生徒: 動画が芸術じゃないって言うとすごい語弊があると思うんですけど、商業の動画を作っている方が言うのは、動画と映画は時間当たりの情報量が、動画の方が詰め込んでいるという案もあって。部分的には正しいと思うんですけど、そんなに簡単なものではないと思って。さっきのヨーゼフ・ボイスさんの話もあって、現象を生み出すか、生み出さないかの違い。いろんな解釈があって、どの解釈を潰したいわけではないんですけど、映画の方が社会彫刻となって現象を生み出しやすいというところが違いだというふうに考えていて、あと独創性も映画の方では加味しなければいけないけど、動画は別にそうでなくてもいいというのが僕の考える違いです。

これはいろんな意見があると思って・・・僕、全然無知なので、ここから監督に聞いてもいいですか?正しいとか、間違ってるとか、本当はこうだとか、教えてもらってもいいですか?

諏訪監督: 僕、分かんないな。この間、某大学、早稲田大学で授業をやった時に「映画は芸術だと思いますか、エンターテインメントだと思いますか。どっちでもないはなしにして挙手してと言ったら、半々でしたね。

安藤名誉教授: 僕はね、数秒でも映画だと思うし、映像と映画というのがどういう言葉の使い方をしているかっていうのがちょっと分からない。映像というのは、普通に考えると映像だよね。それが物語を物語るのかどうかは分からないけど。僕はアヴァンギャルドな、本当に3分の映画『100フィート』というのを16mmで、3分弱くらいなんだけど、そういう映画も撮っているのね。そういう映画も映画だと僕は思っている。映画という定義を知らないけれど、見せてお金を取るものって言うんだったら、僕は違うと思っているわけ。そういうものじゃないとすれば、自分の何かの表現をちゃんとその中でひとつしたんだと思えば、それは映画と言っていいんじゃないか。だって映画監督っていうのだって、名刺に映画監督って書けば、誰でも映画監督だもんね。君らだってね。それと同じようなものだと思う。諏訪監督がおっしゃったように、映画は芸術なのか、エンターテインメントなのかっていうと、芸術の定義の仕方でもって、エンターテインメントでとってもおもしろかったって言って、泣いたり笑ったりしたらば、こちらも動かされているから芸術って言っちゃってもいいと思うわけ。

僕はアートっぽい映画で美術館に入るような映画を撮っていて、あんまり一般公開されないから非常に苦労して、あんまりお金がないからテレビ局で働いたり、大学で働いたりしている。だけど僕は大学を卒業する頃から映画を撮り始めて、(自分は)映画監督だと思っているわけ。内職でテレビ局へ行ったり、内職で早稲田大学へ来たりしていると思う。それは自分の持ちようだからね。さっき諏訪監督が(生徒に)手を挙げさせたらというものも、全部アートでも芸術でもいいと思うし、全部あれはもっと厳しいものなんだっていうふうに芸術を分けるならば、芸術じゃないって言えばいい。でも見てる側も揺れ動いて、そこと何かお互いに感情的なものとか、化学的なもので何かコミュニケーションがあったら、僕は芸術に入れちゃっていいと。だから15秒のコマーシャルでも揺れ動くものがあれば芸術だと思うし、それは映画というものを何ていうふうに定義するかの問題であってね、映像で、あるいは音も含めて、オウディオヴィジュアル(audiovisuel)ってフランス語では言うんだけど、音と映像が一緒になって何かを語るものが、何かを動かしてくれる形があれば、映画と言ってもいいんではないかと僕は思ってる。

諏訪監督: 僕もそう思います。あらゆるところに映画はある。みんなが動画ではなく映画をやりたいが動画と映画の違いは何か、その問いを立てたことにすごく興味がある、っていうか、おもしろいと思うんですよね。例えば今、映画と動画はこう違うんだよと僕が分かりやすく説明したら、「ああ、そうなんだ!」って納得したかもしれないけど、そうすると明日からもうそのことは考えなくて済んでしまう。だから僕たちがやるべきことは、その問いにいかに留まるかということですよね。これはこれというふうに全てが区別されてしまう、カテゴライズされてしまうことにいかに戦うのか、ということなんですよ。それが表現をしていくことだと思うんですよね。

さっきの芸術かエンターテインメントかっていう質問は、意地悪な質問なんです。そんなことは答える必要もない質問なんです。そのことは区別できないんです。区別できないっていうことを自覚してほしいためにした質問なんですが、区別するっていうことに対して、いかに…整理されて、区別されてっていうことにいかに抵抗して、留まって、考えるかっていうことだと僕は思いますけどね。

安藤名誉教授: それはフィクションかドキュメンタリーかってさっき言っていたそこと一緒ですね。現実の中にも、フィクションはある。何が演技で、どこまでがフィクションで、どこまでがリアリティーかって言っても、こうやってマイク向けて、カメラ向けると、その人は普段よりもちょっとかっこよく装ったりするわけだよ。僕の先生は寺山修司なんだけど、寺山修司さんがTBSで撮ったドキュメンタリーで描いた『あなたは』っていう名作がある。突然マイクを突き付けて、非常に、矢継ぎ早に質問するっていう番組。それを撮っています。そうすると相手は怒ったり、答えられなくなったり、だんだん本心が出てきちゃうっていう番組ね。『あなたは』。そういうのを撮ってみたいというアイディアは素晴らしいよね。まねにも何もならないから、撮ってみればいいと思いますよね。

諏訪敦彦監督と安藤紘平名誉教授を囲んで、生徒たち

【来場者のアンケートより】 「映画教育の今後の進展が期待できると感じた。映画製作は、チームプレイ、強い心を作り出し、生きていく上での大きな力になり得ると思う」

「諏訪監督の『映画の作り方を教えるのではなく、一緒に向き合って考える』という言葉が、これから映画教育を考えるに当たり、非常に大切な原点になりそうです」

「諏訪監督と安藤教授によるパネルディスカッションは、興味深かったですし、何より 子ども達の作品が素晴らしかった。プレゼンテーションも興味深く、映画を通しての学校での教育がもっと広がっていくと良い」 「日本でも学校教育に映画を取り込めたらと思いました」

「CCAJに参加した生徒や、授業として取り組むぐんま国際アカデミーの発表は一般的な学生生活では体験できない貴重な経験であり、答えが決まっていない課題へ取り組むことで、より視野が広がるのではないかと感じました」

「映画製作を通じてこんなにも子ども達がキラキラとして、目覚ましい成長を遂げるのかを目の当たりに致しまして心震える思いでした」

「安藤先生、諏訪監督のお話しは、人生を豊かにするエッセンスが詰まっていてとてもありがたかったです」

「このような機会をより多くの教育関係の方々へと広げていって、日本中の学校で標準的に映画の授業を取り入れられる様になるとよいなと心から思います」

【登壇した中高生の感想】

「今回のシンポジウムに参加して一番よかったことは、他校の生徒たちと映画について話せたことと、諏訪監督と安藤教授のお話が聞けたことです」

「映画の授業で習ったこと、経験したこと、そして今日のシンポジウムで学んだことをいかせたらなと思いました」

「諏訪監督、安藤教授の前で発表したので緊張しましたが、これほど素敵な出会いと経験、多くの事を学び、吸収できました」

「これほどまでに素晴らしい日は本当に久しぶりでした。改めて、映画の授業も踏まえ、いま自分にできる全てのことを、最善を尽くして頑張ろうと思えました」

シンポジウムは熱気の中、第三部の質疑応答は延長して行われました。映画・教育に貢献されている諏訪監督、安藤名誉教授の貴重なお話、また映画教育を体験・学習している中高生の生の声を聞く中で、映画が教育に果たせる新たな可能性を発見できました。映画関係者の方々の教育活動実践のご努力には頭が下がる思いです。他の芸術分野同様、映画も今後ますます学校教育や課外教育で注目され、映画文化が次世代へつながることを期待したいと思います。

文責:小田浩之(ぐんま国際アカデミー中高等部教師・独立映画鍋会員)

■今回の記録動画(※詳細はぜひこちらをご覧ください)

第一部前半 https://youtu.be/ptQ3AjtKvE4

こども映画教室CCAJ参加作品「扉の向こう側」 https://vimeo.com/337947024

第一部後半 https://youtu.be/4RRnjPmbq4Q

第二部前半 https://youtu.be/n6Ltx5OlJ9k

ぐんま国際アカデミー生徒作品

(1)ブラジル×ぐんまクロスカルチャー映画ワークショップ https://www.gka.ed.jp/topics/4216/

(2)グローブ(ドキュメンタリー授業) https://vimeo.com/259818654/ecca2a0909

第二部後半 https://youtu.be/0O39wqiIPUQ

第三部 https://youtu.be/Qh6yzkksd84