【レポート・鍋講座vol.37】続・インディペンデント映画の脚本ってなんだ?

歴代鍋講座の中でも大好評を博した鍋講座Vol.35「インディペンデント映画の脚本ってなんだ?」。ご要望にお応えして今回ふたたび、黒沢清監督作品『予兆 散歩する侵略者』で世界を震撼させた日本映画界の第一線で活躍する脚本家・高橋洋さんをお招きし「よい映画の脚本とはなにか?」をテーマにアプローチと方法論を伺いました。(文責・上本聡)

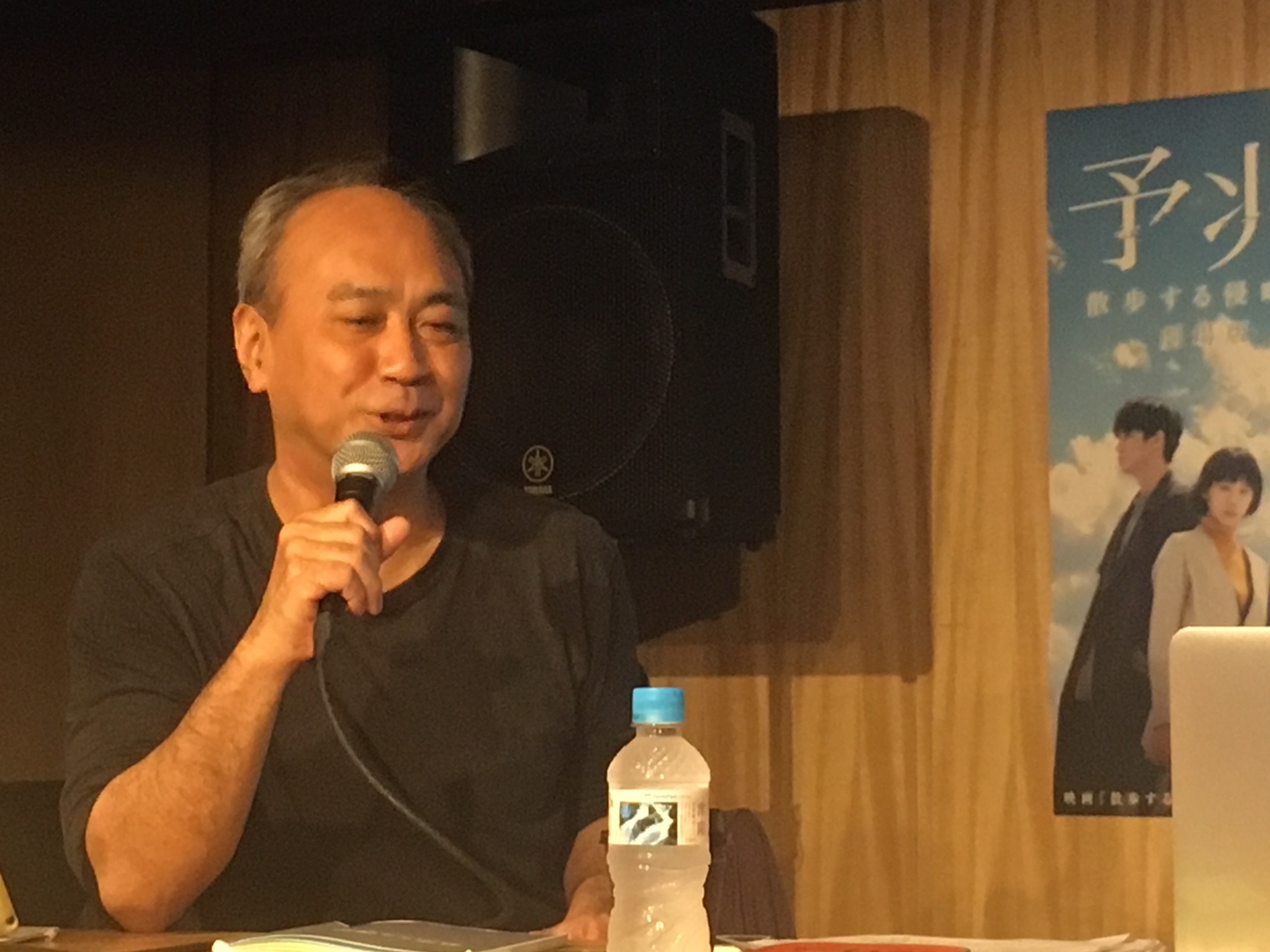

【ゲスト】 高橋 洋

90年代Jホラーを牽引し、単に怖がらせるだけではない、ある濃厚な世界観を構築し続けている。1959年生まれ。森崎東監督のテレビ作品『離婚·恐婚·連婚』で90年に脚本家デビュー。『リング』『リング2』(98、99 中田秀夫)、『リング0 バースデイ』(00 鶴田法男)が大ヒットを記録する。他の脚本作品に『女優霊』(95 中田秀夫)、『インフェルノ蹂躙』(97 北川篤也)、『復讐 運命の訪問者』『蛇の道』(96、98 黒沢清)、『発狂する唇』『血を吸う宇宙』(99、01 佐々木浩久)、『おろち』(08 鶴田法男)など。04年、監督作『ソドムの市』が公開。以後『狂気の海』(07)『恐怖』(09)『旧支配者のキャロル』(12 映画芸術ベストテン4位)と監督作が続く。脚本最新作は『予兆 散歩する侵略者』(黒沢清監督)。監督最新作は『霊的ボリシェヴィキ』。著書に「映画の魔」(青土社)、稲生平太郎との共著「映画の生体解剖-恐怖と恍惚のシネマガイド」(洋泉社)、脚本集「地獄は実在する」(幻戯書房)がある。

【司会】 舩橋 淳(映画作家)

映画作家.東京大学卒業後,ニューヨークで映画製作を学ぶ.処女作の16ミリ作品『echoes』(2001)がアノネー国際映画祭で審査員特別賞・観客賞を受賞.第二作『Big River』(2006、オダギリジョー主演)はベルリン、釜山等の国際映画祭でプレミア上映された。初のドキュメンタリー『フタバから遠く離れて』(2012)は、ベルリン国際映画祭で上映され、音楽を担当した坂本龍一とともに登壇。世界に向けフクシマの窮状を訴え、世界40カ国以上で劇場された。2013年春、劇映画『桜並木の満開の下に』(主演臼田あさ美、三浦貴大、高橋洋)、『フタバから遠く離れて 第二部』と5作連続監督作がベルリン国際映画祭正式招待を成し遂げる。ポルトガルで新作『ポルトの恋人たち〜時の記憶〜』(映画史上初の葡日米共同制作)を完成させ、公開待機中。

【開催】2018年4月27日(金)於 下北沢アレイホール

脚本が出来上がり作品になるまでを

まずは司会の舩橋さんの発言からスタート

舩橋:今回も、まず問題提起として、かつてのように映画会社に所属していたスタジオシステムがない、ということです。脚本家の地位が確立されていないということがあります。企画開発の時点で執筆中の報酬がなかなか保障されないといった産業的、構造的な問題がたくさんあります。そういうなかで脚本にかけるお金、時間、地位といったものがかつてからだいぶ落ちてしまったのではないかと思います。しかし、映画を創るときは脚本に時間をかけたほうがいい、というのは毎回つくづく思い知るわけです。そこで脚本家で活躍されている方をお呼びして、今回は劇映画について…。脚本がどういったアイデアから生まれていくのか、どういったコンセプトから紙に落としていくのかということを伺いたいと思いました。

まず、プロットからシノプシス、シノプシスから脚本へ。そしてその脚本を演出に落としこんでいくという作業があるかと思います。その段階でさまざまな条件化での改稿、修正、圧縮の作業…。それらの過程を順を追ってみていきたいと思います。

脚本を書き始めた時に・・・

高橋:今日はよろしくお願いします。私の近作は脚本・監督をした「霊的ボリシェヴィキ」です。これは、廃墟に集まった人たちがやってはいけない、心霊実験をするという。なんでそんなことをするのかといえば、集まった人たちは自分たちを霊的な前衛=革命を指導する存在だ、と思い込んでいるので、やってはいけないことをやる。一種の心霊ホラーですよね。

低予算映画ならではの、限定された場所で勝負するために開発した企画です。

舩橋:劇場で見ると震え上がるタイプの作品、皆で体験するタイプの作品ですね。

高橋:皆で体験を語っていく、というのがミソで、一種の百物語みたいなものになるんですね。それは観客も映画館の暗闇のなかで、降霊実験の場として共通に体験するのかなと。「劇場体験型心霊ホラー」と銘打って、各地の劇場で上映されていますが、昨日からネット配信もはじめちゃったんですよね(笑)。どうしても劇場に届かない地域があって…。

それで配信媒体のアップリンククラウドさんとお話しして始めたんです。モバイル端末があれば廃墟に行って見るということもできると思うので、かつてとは違う映画の見方が出来るかなと思います。

舩橋:この企画で最初に高橋さんをお呼びしたいと思ったのは、映画美学校の脚本コースの主任講師を務めていること、自分で書くだけでなく、生徒として壁にぶつかった人々をずっと見続けているという感じがするんです。学校で若い学生を教えていると、何が大変ですか。

高橋:僕は監督養成のフィクションコースと、脚本家養成の脚本コースと両方見ているのですが、監督でも脚本でも目指す人がぶつかる壁というのは、実ははっきりしてまして。

「リライトができない」ということですね。

脚本は、通常予算やキャストなどいろんな条件をクリアしながらリライトしていかなければならないんですが、物理的なリライト以前に、もっと内容を良くしなければならない、もっとシェイプアップしなければならない、という段階で、自分は何をやりたかったのかわからなくなる。どうしていいかわからなくなって家から出なくなっちゃうとかなるんですよね(笑)。もう教え始めてから20年くらいになるんですけど、毎年必ずいますね。

人間が、否応もなくぶつかる業のようなものですね。

舩橋:皆さん、もともとのインスピレーションがあって脚本を書き始めると思うんですが…。

高橋:周りのスタッフたちも講師陣も「面白い」と認めているということを伝えてリライトを始めるわけですけれども。実は多くの場合、各自がインスピレーションで書いた無意識の部分と言うのが面白いんです。頭で作っていない、自分の持ってる原形みたいなものが突出して面白く、そこを評価されているんだけれども、自分では意識していないだけに、リライトではそこで行き詰まるんです。最悪の場合、リライトでそこの一番面白いところを削ってしまっていたりする。いろいろ悩んだ果てにそうなってしまうんですね。自分の評価されてる部分を他人に「何で面白いんですか」って聞けない。

舩橋:僕は監督も脚本も両方やるんですが。映画祭に出すときに「ディレクターズ・ステイトメント」=監督の言葉って書かなきゃいけないじゃないですか。日本の映画とヨーロッパの映画って「重みが違うなあ」と思うのは、それが企画開発時点でも重きをおかれるというか、何でやりたいと思っているかをちゃんと書けと。それがないということは「内容が詰めきれていないということだろ」と。「読んだ皆が腑に落ちるように書いてくれ」と言われますね。それと近いというか、何が面白いのか自分で言語化できていないというのがあるかもしれないですね。

高橋:ステイトメントを書けるのは、もっと修羅場をくぐったというかアイデアを言葉にしていく修練を積んだ、監督として身を立てていく覚悟がある人たちだと思うんですけど。

その出発点にいる人たちは、そこまでは行ってないんですが、荒削りな中で無意識に出てきたものに面白さはあるんですよね。それを生かして欲しいと思うんだけれども、無意識で出てきただけにどうしていいか本人がわからなくなり、結局あきらめてしまう。本当にそれはもったいないんで、講師陣が取り組んでいるのは「この面白さをどうしたら言語化して伝えることができるのか」ですね。しかし、たいていの場合は説明しようとすると、理に落ちてつまらなくなる。理屈が通ってればいいみたいになるんです。だから一人ひとりに、メソッドや理屈じゃなくその部分を伝えていくのは非常に大変ですね。

舩橋:僕はアメリカの映画学校を出たんですが、そこではシド・フィールドのような、何十冊も本を出しているような大家のハウツー本をベースに学ぶんですが、その中であったのが、プロットポイントといって前半の10分くらいでひとつの山が来て、そこから話が転がっていき、ラスト前に「感情の山」があって、最後にそこから突き落とす、という定式がありました。そのように構造を学んだのですが、そういうことは教えられていますか。

高橋:僕はもともと脚本家になるつもりはなくて。「書いたものがたまたま売れてしまった」ということがあるんです。教えるのにあたってはじめて教則本を読んだのですが、キャラクターの履歴書を書くとかバックストーリーを作るとか、以前はバカにしていたんです。

でもひとりひとりの受講生がぶつかっている問題を目のあたりにすると、確かに本に書いてあることを言わなくてはいけないんだ、と改めて思いました。たとえばシド・フィールドのメソッドは20年前、もっとかな、はじめて読んで感銘を受けましたよね。「始まって何分目に何を起こせ」というような。自分たちが膨大な映画を見て無意識でやっていることを、シド・フィールドはその情報を意識的に抽出しているわけですよね。迷っている人はこのメソッドをやるのがいいのではと思います。

名脚本家たちのアプローチ

舩橋:高橋さんに今日お尋ねしたいのは、影響を受けたのは具流八郎さん、森崎東監督と伺っているので、その方たちにいろいろご指南を受けたときのお話を伺いたいと思います。

それとは真逆のアプローチをしているのが、野田高梧さん。小津安二郎監督の『東京物語』『晩春』などを書かれた方です。僕は小津監督のドキュメンタリーを撮ったことがあって、幸運にも小津作品の脚本をフィルムセンターで全部読む機会を得たんです。

野田さんと小津監督は蓼科に三ヶ月くらい合宿して脚本を書いたんです。脚本のコンストラクション=構成を創っていたんですが、ポストイットみたいなものを畳の上に並べる作業、彼らが言うところ「コンスト」をやっていたそうです。また、その中で生まれてくる

「空白の時間が大切だ」と。アイデアがすぐ思いつかないものはあえて書かない。シーンの間に余白を作って、このシーンとシーンの間には何が来るだろう、と2人で考える。シーンの順番も変えていく。そういう時間を大切にしていました。『東京物語』『晩春』など小津作品の後期は、話の軸がしっかりしてくるんですけど、野田さんは話がよれるのが大嫌いなんだそうです。枝葉のキャラクターの枝葉の話が出てくると、コンストをやる時点でそれを切って行く。「父と娘の話」は必要だが「父の同級生のストーリーはいらない」というように、一本の太い木の幹のようなストーリー、骨太なキャラクターが生まれてくるまでコンストを続けていたそうです。森崎さんは逆のような気がするんですが。

高橋 :森崎さんは松竹で脚本家として絶大な信頼を得ていた方で、当時の松竹の城戸四郎所長が、森崎さんの脚本だけは、唯一ノーチェックで通すという、それくらい信頼されていたんです。しかし方法論はまったく違っていた。僕たちにいきなり「君たちが体験した面白い話をいいなさい」と。ご本人は「タクシーの運転手は面白いネタをいっぱい知っている」と、タクシーに乗るたびに聞いていましたね。面白い話を紙片に書き出していってネタが20個くらいたまると、一見バラバラなそれをどのように並べたら縦軸が見えてくるかというのを考え、コンストラクションを組みたてていきましたね。森崎さんは既存のストーリーラインを最初に置くと斬新なものが生まれないので、ある種偶然性に賭けながらランダムに生ネタを見つけて、何ができるかを考えていた。森崎さんの構成力はすごかった。一見つながらないネタをつなげて、ストーリーの縦軸を見出していってました。

舩橋:ジャンルっていうのがあると思うんですけど、この映画がどのジャンルかは話し合うんですか。

高橋:森崎さんは特にジャンルはないですね。言うなら「リアリズムに立った人間ドラマ」です。時々僕がホラーチックなネタを言うと「いや、僕はゴリゴリのリアリズムだから」と(笑)。でも後でブニュエルの話を出してきたり(笑)。理屈にとらわれない、幅のある発想の方でしたね。

舩橋:映画のルールと言うのがありますよね。殺し屋がみんな脂ぎった顔をしていかにもな風貌をしているとか。ロマンポルノだと目が合ったらもう次のシーンではセックスしてるとか。この映画ではこういうもんだ、というようなルールがありますよね。

そういうのはどの段階で決まるんですか。

高橋:鈴木清順監督作品や日活ロマンポルノの脚本を書いていた田中陽造さんの、盟友の大和屋竺さん…。『殺しの烙印』が代表作ですね。日活の殺し屋映画とロマンポルノの両方を見た田中さんが言っていたのは…。殺し屋映画って、そんな人いないよって殺し屋が現れてバキューンって銃を撃ってガンガン人を殺す。ロマンポルノは男女が出会ってすぐセックスする。それはジャンルの要請なんです。「それはジャンルのご都合だから良くない、リアルに」てなると、日常の論理が入って来て人を殺すまでやセックスするまですごく時間がかかる。それはジャンルのご都合を逆手にとって、人をすぐ殺す人、すぐセックスする人って、どういうテンションで生きてるんなんだろうっていう、人間像を追求できたんです。

「実際にはいない、そういった激しい人間像をジャンルの力を借りて作り上げることだったんだ」って田中さんは言ってて。まったくその通りだなと。ジャンルは出来合いのストーリーということではない。ジャンル映画だからこそ針の振り切れたこともできるんです。

森崎さんの場合は人間ドラマって言うフレームにコメディが入っていて、実は何でもぶち込めるって枠組みはあった人でしたね。

舩橋:高橋さんご自身も相当狂った人々がたくさん出てくる作品を…。

高橋:今ある短編の企画があって。いわゆるよくできた短編映画の枠、みたいなものがあるんですが、それを今作る意味があるのかとは思うんですよね。でも海外の映画祭ではそういうものが受ける。でも、そこに逆らって過不足なく収まった短編ではなく、長編の題材を無理やり短編にする。それは、きしみというか絶対壊れるんですけど…。壊れたほうが面白いものができるっていうのはありますね。

舩橋:数々の名脚本家の方は方法論は違いますけど、軸のようなものを通そうとしているわけじゃないですか。ディテールから軸を探す森崎さん。軸ばっかり見ている野田さん。

それはもう個人差なんですかね。

高橋:この後話しますけど、黒沢清さんは野田さんタイプですね。全体を見据えていて余計なことはしない。僕が脱線していびつなものを入れようとすると「それはやめたほうがいいんじゃないか」と(笑)。黒沢さんが明晰担当、僕は混濁担当みたいな(笑)。

『予兆 散歩する侵略者』のはじまり

舩橋:『予兆 散歩する侵略者』は、もともと黒沢清監督の映画『散歩する侵略者』からのスピンオフのドラマ版からのスタートということなんですが、どういった経緯で成立した作品ですか。

高橋:映画『散歩する侵略者』のポスプロ中にWOWOWのドラマで立ちあがった企画で、

映画の宣伝手法としてこういうスピンオフ企画ってのはあるんです。黒沢さんはこの原作を以前から映画化したいと思っていて。原作にはSF侵略物としての要素はあるんだけど、実は夫婦の愛を描いているんです。映画は原作にわりと忠実に創っています。スピンオフの企画が立ち上がったときに、黒沢さんは「前から自分がこだわっていたハードなSF侵略物のほうをやっちゃおう」と。それで僕が呼ばれて「どう?」「やっちゃいましょう」ということになったんです。SF侵略物は恐怖を描くものになるので、そのテイストで創ることになりました。作品の世界観がばっちり一致して作業に入っていったんですね。

舩橋:侵略してきた宇宙人がいつの間にか人間の中にいる、てことですよね。しかも手をかざすと人の概念を奪い取る、っていう。

脚本の構築

この後、『予兆 散歩する侵略者』の予告編を見て…。

舩橋:僕は圧倒され、感動すら覚えたのは、CGなどに頼ることなく、宇宙人侵略の恐怖をローバジェットの精神で描いていることです。ハコがアパートと病院と原っぱだけで。この場所の少なさ、学生映画でもできるじゃんっていうくらいです。宇宙人は東出昌大の体の中にいる、という設定です。宇宙人も画面には見えないし概念を抜く、というのも画面には見えない。

しかし地球侵略は出来るのだ!という。「スピルバーグの裏側を行く作品ですね」と高橋さんにもお伝えしたんです。宇宙人も侵略も破壊もすべてを画で見せるスピルバーグ。こちらは見せない、目に見えないものだけですべてを描ききってしまう、というすごさがあります。

この作品のコンセプトを伝えていきたいと思います。黒沢監督と高橋さんの許諾を得て、書類関係を見せていきたいと思います。(スライドを上映して)2016年7月25日に、高橋さんが書いたアイデアメモです。

高橋:これは最初に黒沢さんと僕と話をしたときのものです。映画版には、もともと舞台を小説化した原作があって、それだけを読んでストーリーラインを考えていこうと。映画本編のほうの前田敦子さんが演じた、長澤まさみさんの妹…。彼女は「家族」という概念を抜かれているんですよね。家族と言うものがわからない。一緒に暮らしているお父さんが幽霊のように見えるんです。これは原作に書いてあるストーリーなんですが、映画では描いていない。スピンオフをやるにあたって、なんとしても「このネタは描きたい」と。ここから入ろうと僕は思いました。というのは、原作にある一番いいところはなんとしても脚本に生かしたい、と思うんです。そこは自分の中で大原則としてあります。

みゆき=岸井ゆきのさんの演じた役が自分のところに得体の知れない存在がいて、恐怖のあまり友人の悦子のところに行く。悦子はできあがった作品では夏帆さんが演じています。

悦子は、実は霊感の持ち主だがみゆきの話している得体の知れない存在はどうしてもみゆきの父としか思えない。ここではまだ悦子が霊感の持ち主になってますが、この後、霊感ではないんですが他の地球人よりも宇宙人の存在に一歩早く気付く存在、という変更をしています。この時点ではそこまでは進展していなくて「霊感」ということにしています。

みゆきを悦子が家に連れて帰るとみゆきは父親におびえ、父親はみゆきに得体の知れないものを感じる。そこで悦子はみゆきを病院に連れて行き検査を受けさせます。

次は悦子についてのメモです。悦子は病院に行くのが気が重い。なぜなら彼女は時々霊が見えてしまう霊感体質だからだ、と。もちろんそんなことはあまり人に言えない。

しかし彼女が病院に着くと、霊以外にそれとは感触の違う異物がいる。その異物は廊下を通って悦子のいる待合室に近づいてくる。

それは顔なじみの医師、真壁である。しかしそれはもう真壁ではない。

ここでは最終的な完成版にもあるシーンがほぼ出来上がってます。つかみはOKだ、みたいな(笑)。

基本的には幽霊に反応するように反応してますが、何か異物に気付いてしまう、と言う設定にしました。

舩橋:次は…。

高橋:病院に行ったみゆきは診察で「家族」という概念が欠落していることが判明する。無理やり家族を会わせるとみゆきはパニックになって脱走してしまう。これも原作にある重要なシーンですね。

で、ここから真壁の話です。宇宙人に乗り移られている真壁は侵略前のサンプルとして人間の概念を収集している。一人からひとつの概念を抜き取っていた。一人の人間からできるだけ多くの概念を抜き取ったほうが効率的だということが分かり、それからは出会う人々を廃人にしている。どうせ侵略するのだからその前に多少トラブルがあっても大丈夫だろうと。ここで彼は「恐怖」という概念に興味を持つ。明らかに法を犯すところまで真壁は踏み込んでいくことになる。まだはっきり登場していませんが、真壁の「ガイド」の人間は殺人に手をそめるところまで踏み込んでいくことになる、と。

そこでこれはストーリーをはしょっているので、真壁が捕獲され、監禁されるところまでメモが飛びます。そして大杉漣さん演じる厚生労働省の役人が事態に気付き、悦子に近づき、真壁を捕獲、監禁し拷問を加えます。電気ショックとか。

で、メモが下に進むと、これは不採用だったんですが「宇宙人をどうやってやっつけるか」というところなんですけれども。

厚生労働省のスタッフは真壁をシャブ(覚せい剤)漬けにすることにする。シャブの快楽に耽溺した宇宙人は、もうこの肉体から抜け出たくなくなるんです(場内爆笑)。

「おお!シャブが世界を救うのか」とスタッフは盛り上がる、と書いてある(笑)。

一方悦子は自分の能力でビジョンが見えるので、世界が豪雨に襲われている映像を見るんです。で、真壁と一緒に脱出するんですが、真壁が上空に向かって「シャブは素晴らしいぞ」と宣言すると雷のごとく光線が降り注いで、真壁は焼き殺されるんです。

上の母船から「バカなことをやってるんじゃない!」とバーンと(笑)。

最後は悦子の見たビジョンの通り、雨が降り注いで宇宙人の侵略が開始。悦子は観念するんです。そして「この状況を逃れるには霊界へ行くしかない」と。そして「あの世に行って化けて出てやる」と自ら命を絶つんです。

前半に関しては基本的なアイデアは出てるんですよね。

その後、厚生労働省がシャブを…というあたりから黒沢さんから「高橋君、このへんはダメだよね」「WOWOWでもダメですか」「ダメ」というようなやり取りがあって(笑)。

どうするかという話をしたんです。

この時点では悦子の夫である山際(演じたのは染谷将太さん)がまだ登場していないんですね。

結果的に作品では山際は真壁のガイドになるんですが。

そのガイドをどう設定するかという話になったんです。その中で悦子と山際を夫婦にすると映画版の『散歩する侵略者』の長澤まさみさんと松田龍平さんに設定が似てしまうんです。

同じにしないほうが、と議論があったんですけど「最終的には結論が違えばいいんだ」と。

この後、山際というキャラクターがだんだん立ち現れてくるんです。

やはりこれは原作が面白いからですね。面白いから転がしていける。

山際は真壁のガイドをやらされていて、夫婦としては引き裂かれている状況ですよね、それでどの段階かは忘れましたけど、真壁に手を握られると手に黒いしみが生まれる、という描写をしたんです。このアイデアがかなり重要な転換点になりましたね。手に黒いしみの出来た山際を、どう悦子が救うか、人類の滅亡が起きる前に、どういつもの夫婦に戻り最後を迎えるか、という最後まで見えていったわけです。

最初から半年くらい経って…僕が『霊的ボリシェヴィキ』の準備が忙しかったというのもあるんですが、ようやく初稿が出来ました。

舩橋:「映画版とどう差別化を図るか」ということですね。黒いしみがあるということで。

高橋:映画版は松田龍平さん自身が侵略者で宇宙人だったんですけれども。宇宙人といっても茫洋とした存在で、その彼が立ち直って長澤まさみさんと夫婦をやり直す、という縦軸で。こっちは真壁と言うタチの悪い宇宙人がいて、ガイドにされちゃった夫と妻が引き裂かれているというドラマ、なので両者は違うわけです。

舩橋:今日の趣旨は初稿から撮影稿まで、お持ちいただいて、どのように変わっていき、映像でどうなったのかをWOWOWから許諾を得てお見せします。

脚本と映像の比較。そして…

ここで来場していた方たちから有志の方を募って、脚本の部分を読んでもらい、その後映像を見ました。

高橋:ここで映像を見る意味は、脚本と映像とほぼ同じことが起きているんですけど、前提になっていることが微妙に違う、ということなんです。シナリオにある複雑な狙いを黒沢さんが現場で限られた予算とスケジュールの中で、どのように圧縮し簡略化していくかなんですけれども。

みゆきは家に幽霊がいると言う。

そこで悦子は家に行ってみる。お客さんは悦子の気持ちになっていくわけです。するとミみゆきの家にいるのは、何者?と思う。実際は父親なんですけど。そういう怖さの中で入っていって2階から人影が見えて飛び出してきたときには、いったい何が出てきたんだ?って思う。最初は得体が知れない男なんだけど、その後みゆきが小石をその男に投げたりする。明らかに、おかしいのは出てきた男=みゆきの父親ではなく、みゆきであることが、見ている人に分かるようにしたんです。

みゆきの家にいるものが何者かわからない、という怖さも盛り込もうとしてるのがシナリオのほうなんですけれども、これを演出で簡略化していく中で、家にいるのが何者かわからない怖さというのはそぎ落としていくという。それはもういいだろうと。

出てくるのは多分一般人であると。黒沢さんは「みゆきがおかしい」と、はっきり決めて作って行く。そういうことでみゆきが指差して「私のうちここ」という芝居、演出に変換されていくんです。シナリオ段階では、家からお父さんが「お前何やってんだ」って飛び出してくる。それで家だってわかるってことになってたんです。演出ではそうした時間のかかる芝居を飛ばして、「指さすだけ」に圧縮していくというひとつの例です。

その後居間に入って、となりますが、そこがまた重要な前提の違いで、お父さんはみゆきの振る舞いをどう受け止めているのか、ここの創り方の違いなんです。

初稿だと、お父さんはみゆきの振る舞いが説明のできない何かであることに困っている。

最後にみゆきが「悦子さん、誰としゃべってるの」というところがトドメというか、これちょっとヤバイわということなんですけど。

黒沢さんの映像だと、お父さんが、娘が得体の知れないものに打ちのめされている、というのが複雑なのでこれはやめると。もっとわかりやすく、あるときから娘がお父さんに嫌悪感を抱いている、というレベルでお父さんは受け止めている、ということに変えていくんです。でもカーテンを開けたときのみゆきのリアクションがおかしい、違うって、シーンの中で見せていくんです。誰が見てもわかるように前提をもっと明快にするっていう風に演出で変換していくんです。

舩橋:お父さんの「これがどういう誤解を生む状況か私だってわかりますよ」っていう、家庭内暴力、DV、もしかしたら近親相姦かもって、思い浮かべてしまうようなセリフですけど、これもカットしてますよね。全体の筋からするとこれはいらないってことですよね。

高橋:うん。「傍から見たらこう見えます」てことをお父さんは言っているわけですよね。それに対して「わかってますよ」と。それも複雑なわけですよね。娘から汚いもの、化け物みたいに見られていることが辛い、たったひとつの感情だけで(映像での)このシーンは成立させるんだってことですね。あまり情報量を増やしていかない、ということです。

舩橋:ひとつの怖さでひとつのシーンを通すということですね。現場に向かってそぎ落としていくという。

高橋:黒沢さんの演出を見ていると、どれだけ分かりやすく明快にするかっていうことをものすごく意識する人ですよ。セリフの補い方もとても明快にしようとする人でして。

仏壇に母親の遺影が見えるっていうところも、シナリオの狙いだと悦子がふっと部屋を見渡したら遺影が出て「お母さん死んでるんだ」って分かるんですが。映像だと居間が出ると最初のショットで遺影が一発でバーンと(笑)。死んでる、よろしくって(爆笑)。

悦子の目線で遺影がふっと入ってくるという見せ方じゃないんです。情報としてどんどんわかるように…。また次は、脚本を読んでから、映像を見てみましょう。

総合病院の待合室のシーンを…。

ここで来場していた方たちから有志の方を募って、脚本の部分を読んでもらい、その後映像を見ました。

高橋:いくつかポイントがあるんですが染谷くんが演じる山際、黒沢さんのめちゃくちゃ判りやすいところなんですが、この人は病院に来て欲しくないことをセリフで言うっていう。

これくらいわかりやすくしなけりゃダメだとせりふを足してます。

もともと山際は後ろめたいことを抱えているので、奥さんが来ちゃったので態度がぎこちないというところで脚本はとどめているんですが、映像では「病院なんてロクなところじゃないんだから」って。「え?そう、過剰すぎないか?」てくらいの盛り方をして(笑)。来て欲しくないってことを表現してる。

あとは、振動音のところが、壁の大きな鏡が振動するという映像表現になっている。ここがすごいのは、黒沢さんは『ジュラシック・パーク』の有名なシーン、恐竜が近づいてくるときの振動が、コップの水面の振動で分かるっていうのがめちゃくちゃ好きなんですけど。この悦子が感じる振動は周囲の人が共有できない本人だけに分かる特殊な振動だから、物理的な振動じゃないんですよ。

脚本上の狙いだと、待合室に人がたくさんいて他の人は誰も気付かないけど、悦子だけに振動音が聞こえるという表現です。黒沢さんはそれを物質的に表現しようと、ロケセットに鏡を仕込んだ。そのため待合室には悦子以外誰もいない環境を作り出したんです。そして鏡の振動は我々にも見える物理的な振動だけど、ひょっとしたら悦子にしか感じられない振動かもしれない、という含みを残すように考えてるんです。悦子が見てる心象かもしれないと。

そのために人は他に待合室にいないほうがいいと。

ちなみにあの鏡が取り付けてある柱は実際のロケ場所には存在しない柱なんですね。

わざわざ作ったんです。そして中にスタッフが隠れてるんです。それで内側からたたいて鏡を振動させてるんです(笑)。ローテクです。

いかにVシネマ的に予算をかけないで人を出さないで、ギリギリの限られた条件だけで、最高の表現を見つけるっていうことなんです。自動ドアがあんなに早く開くっていうのも面白いです。

舩橋:最後に、映像を見てから脚本を見てもらいたいんですけれども。

ここで映像を流し…。

高橋:逆位相脳波のシーンですね。これは人がいきなりバタバタバタバタ倒れていく。黒沢さんが以前からずっとやりたいと思っていたアイデアなんですけれども。打ち合わせのときに「真壁が歩いたら人がバタバタ倒れていくのをやりたい」と。僕はびっくりしたんです。「なんですかそれ?」と(笑)。

「真壁は人の概念を奪うことだけが能力なのに、突然そんなになってまずくないですか?」と話して。「そもそも人がバタバタ倒れるって何ですか」と聞いたら黒沢さん「いや、これは逆位相脳波と言って…」(笑)。脳波計に現れる波の形とはまったく逆の山の形の逆位相、逆の波形の電波を飛ばす力を真壁が持っている、と。人間の脳波とまったく逆の波形の脳波が頭に入るとその人間の脳波の波形はフラットラインになる。つまり脳死と同じになるって言うんですね。だからみんな倒れていく。それはわかったけれども(笑)。

「途中からそんなすごい技使うなら最初から使えよ。どうすんの」みたいな(笑)。でもやりたいというから全部書いて、逆位相脳波の説明も全部したんだけれども。全部それは削られたっていうか。

舩橋:宇宙人が概念を抜き去るというシーンもあわせて見ましょう。

映像を見た後に…。

高橋:真壁の能力は概念を一個一個奪っていく。相手が頭の中にイメージしたものを抜いていくんですが、逆位相脳波はそれが関係なくて、人間の脳波をフラットラインにして人間をバタバタ倒していくというまったく別の力なんです。人がバタバタ倒れるシーンを見た方が誤解した部分もあるんです。「真壁の能力がアップしてガンガン概念を大勢の人から抜きまくっている」と。ほぼ大半の人がそう受け止めたみたいなんですけど「いや違う」と(笑)。「逆位相脳波だ」と。もともと黒沢さんが言い出したことで、それを実現するために情報を出す順番をかなり細かく考えた。真壁がいきなりそういう能力を使うと唐突なので、渡辺真起子さん演じるもう一人の宇宙人がいるんですが、この人が悦子の目の前でその能力を発揮する。悦子の働く縫製工場の職員たちがバタバタ倒れていく。そこも何の説明もなく見せていく。

病院での惨劇は脚本では事後ですね。いやな予感がして悦子が病院を訪ねると、その中に累々と人が倒れている、と脚本ではやっています。縫製工場で一度見せたらいいと。

でも映像では病院でも真壁が歩くと人々が倒れていくところを見せる。

脚本では病院で倒れている人たちの中に厚生労働省の皆さんもいて、真壁を捕獲しようとして皆、倒されたわけですね。

で、悦子は真壁の居場所がわかるんで捕獲チームと一緒に同行させられる羽目になる。街中に出て「真壁が近くにいる」と雑踏で悦子は気付く。人並みがバババと倒れて、その中に真壁がいる、というスペクタクルな見せ方でした。書きながら会議で「いや、コレお金かかりますよね」(笑)。だから元々は街中で一番派手なシーンをやるから病院での描写は事後にしたわけですね。

予算の関係もあって現行のシーンになったんですが、ただそうするとやっぱり、真壁の使う力を一回タメを入れずに見せると別次元ではなく概念を奪う力の延長のように見えるんです。そうすると「いっせいに大量に概念が抜かれている」という印象になる。ちょっと計算が狂ったなと思います。

舩橋:黒沢さん的にはそれでもぜんぜん良かったんですかね。脚本では大杉漣さん演じる厚生労働省の石崎と言う男がこの能力を「逆位相脳波」と名づけて説明するところがあります。

高橋:大杉漣さんが説明すればみんな納得するかな…と(笑)。すべての現象が起きてから人間が必死で考えて「こういうことではないかな」と。最初に言っちゃうと面白くない。

舩橋:こうした一連の説明がどうしてなくなったんですか。

高橋:人が倒れることの説明に関しては、黒沢さん「もういいや」てなったんじゃないですかね(笑)。それがはっきりするのは、ファミレスで飯を食ってる真壁を逮捕するんですけど、周りにいるウエイトレスさんやお客さんがみんな倒れているんですけど、よく考えるとあれ、飯が出るの待ってからあの能力を使ったんですよね(笑)。

舩橋:真壁はハンバーグ食ってますもんね(笑)。

高橋:そうしないと飯出てこないんで。別に使わなくてもいいシチェーションだけど、これ、どういうことなんだって(笑)。考えると悩むシーンなんだけれど「いや、もういい。人が倒れてればいい」ということだと思います(笑)。ロジックはもういらなくて、画の説明だけで見せていくっていう。

舩橋:1シーン裂いて説明に使っているのが丸まる全カットですよね。

高橋:それはぜんぜんいいんです。

今回、作品製作上の制約や条件に対して柔軟性を持って対応し、監督の志向や発想に会わせ臨機応変に内容を変更しつつも、自身の作家性を発揮する真のプロフェッショナルとしての高橋洋さんの姿勢と発想力に強く感銘を受けました。

私自身も、これまで40作以上のホラー作品のプロデュースと監督を手がけていますが、気付きや学ぶところの多い、有意義な鍋講座でした。